(スマホの方は右の「メニュー」から診療内容・時間等をご覧ください)

2024年

7月

17日

水

雪組 ベルサイユのばら フェルゼン編

壁の飾りをかえました。やっと観れました。

雪組『ベルサイユのばら』フェルゼン編 宝塚大劇場2024年7月6日〜8月11日

雪組トップスター彩風咲奈さんの退団公演です。彩風さん、スタイルが良くて、ダンスが上手くて長い手足が映えるスターさんです。院長は彩風さんの芝居が好きでして、咲ちゃん節を聴けるのもこれが最後かと思うと感慨深いです。咲ちゃんは、何と言いますか、一途に強い意志を持ち続ける男を演じるのが巧い(1)!かと思うと男が苦悩する複雑な気持ちを表現する渋い芝居もしてくれるのですよ(2)。咲ちゃん今回も役に入れ込み、鼻水流すほど泣いておられました。

娘役トップ夢白あやさんはマリーアントワネット役。もうね、本当に美しいんですよ。美しさは正義と思います。また演技にも相当力が入っていることがわかります。ここぞという場面ではベルばら的大袈裟なセリフ回しもピタリと合わせていい味わい。そして涙ボロボロ流して迫真の芝居!フィナーレのエトワール独唱もすばらしい。

朝美絢さんのオスカル美しすぎる。縣千さんのアンドレも

さて「ベルばら」は宝塚初演から今年で50周年だそうです。何度も再演され、映像も出回っているので、もはや話の筋は皆が知っている有名作品。どんな場面が次に来るかファンの皆様は周知のとおり。いわば歌舞伎とかオペラみたいな古典芸能に近いような気がします。

ベルばらならではの豪華絢爛な構成も大きな魅力。プロローグの小公子の「ご覧なさい」。そして舞踏会、華麗な衣装の貴婦人たちが詰め詰めに踊る、本当に壮観です。そして軍服群舞。これこそ宝塚・ベルばら。

さて、下級生たちの活躍も見どころです。プロローグと中盤で小公子役センターの紀城ゆりやクン、堂々たる歌と語り部役を披露してくれます。貫禄が出てきたなと感じます。娘役さん音彩唯ちゃんもジャンヌの役で大立ち回り。普段は清楚な娘役が多いが、今回は悪い女を巧く演じています、歌も聴かせてくれます。そしてスター路線の華世京クン、ベルナール役上手いです!以前に比べ声の通りも良くなった、表情芝居も充実、これからもっともっと楽しみです。

さてフィナーレでは彩風さんへのトリビュート・ナンバーが繰り出され、もはやサヨナラショーの様相です。特に"C'est la vie, adieu"は涙を誘ってしまいますね。

皆様機会がございましたらぜひ宝塚の伝統芸能、雪組の「ベルばら」をご覧になってください。(2024.7.20院長)

(1)『蒼穹の昴』 梁文秀、『ライラックの夢路』ハインドリッヒ、『ひかりふる路』ダントン、なんか良かったなあ。

(2)『壬生義士伝』大野次郎右衛門、『ワンス アポン』マックス(=ベイリー長官)、これもいぶし銀の芝居。

←前の記事「梅雨ですね ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー」|次の記事「」→ |最新ブログ記事→

2024年

7月

03日

水

梅雨ですね ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー

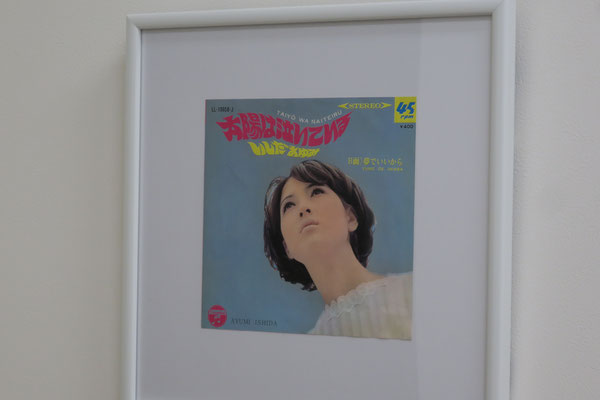

梅雨ですね、壁の飾りをかえました。

日野てる子 「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー」昭和40年 作詞・作曲:鈴木道明

本作は昭和38~40に複数名の歌手で発表されました(1)。作詞作曲は、鈴木道明(すずき どうめい)さんと云ってラジオ東京(現在のTBS)の社員だったそうです。西田佐知子さんの「赤坂の夜は更けて」や「女の意地」も書いておられます。

日野てる子さんは元々ハワイアン歌手でしたが、「夏の日の思い出」が大ヒットし歌謡曲も歌うようになりました。

なお、当初はA面が「ワンレイニー~」でしたがB面「夏の日」の方が大ヒットし、後にAB面を入れ替え再発売されました(写真のレコード)。

前回の、沢たまき「東京プレイマップ」と同じく、ジャズボッサ風の曲が大人風、フルート、ジャズドラム、シロフォンが本当にカッコイイです。この時期ボサノバが日本の歌謡界に浸透してきたことがわかります。

もともとボサノバはブラジル発祥で、ジョアン・ジルベルト「シェガ・ジ・サウダージ」(2)1958年あたりが嚆矢です。アントニオ・カルロス・ジョビン「イパネマの娘」62年作曲、ジョアンとアストラッドが結婚し63年に米国移住(なお64年にブラジルは軍事政権となった)ちょうどその頃、モダンジャズ~クールジャズの流れをくむウェストコートジャズを実践していたスタン・ゲッツ(Sax)が60年代初頭からボサノバを取り入れ、64年にジョアンと組んでアルバム「ゲッツ/ジルベルト」を発表、これが米国で大好評を得ました。

おそらくこの流れの中で、つまり米国のジャズ経由でボサノバが日本の作編曲家たちに入ってきたんじゃないかと推察しています。

そして以前にも申し上げたように(3)、ポリドール(日本グラモフォン)の録音技術もすばらしい!ジャズクラブで演奏を聴いているかのような臨場感、そしてボーカル目の前で歌っているように感じます。

皆様、雨の日は、ぜひジャズボッサが歌謡曲に取り入れられてきた時代を思いながら、「ワンレイニーナイトイントーキョー」をお聴きください。(2024.7.3院長)

(1)越路吹雪、和田弘とマヒナスターズ、さらにはブレンダ・リー、青江三奈、のちに西田佐知子、八代亜紀さんも歌っています。

(2)当院ブログ2019/07/17 ボサノバを創った男 ジョアン・ジルベルト

(3)2021/10/13 アイドル時代前のかわいい路線「逢いたくて逢いたくて」

(4)なお、この曲は別に有名な話題があります。「ワンレイニーナイトイントーキョー」事件と言って、盗作疑いで裁判になったことがあります。判決はシロでした。調べてみてください。

カテゴリ 音楽

←前の記事 大人の魅力 沢たまき「東京プレイ・マップ」|次の記事「」→ |最新ブログ

2024年

6月

12日

水

大人の魅力 沢たまき「東京プレイ・マップ」

壁の飾りをかえました。2回連続でオネエです。

沢たまき「東京プレイ・マップ」昭和45年 詞:伊藤アキラ,曲:小谷充

前回ご紹介しましたテレビドラマ「プレイガール」(1)のエンディングに使われた曲です(2)。沢たまきさんのボーカル低音ハスキーで大人の魅力です。

それでもって歌詞もカッコいい!半分は「東京プレイマップ」と街の名前を連呼する、考えようによってはちょっと手抜きな歌詞です。意味のある言葉は少ないですが、短い言葉で大人の男と女のクールな関係が浮かぶ、そんな詞なのですよ。「触れ合うはグラス」なんて最高です。昔の作詞家は巧いですね。

そして曲がジャズ+ボサノバでめちゃくちゃカッコイイんですよ。フルートとビブラフォン(鉄琴)がクール!硬質なベースサウンドは江藤勲さんじゃないだろうか。

なお、2枚目の写真は「プレイガール」の劇伴曲集CDです。こちらは山下毅雄(ヤマタケ)さん(3)作曲でめちゃくちゃカッコイイ。

皆様、機会がありましたらぜひ「プレイガール」サウンドをお聴きになってください。(2024.6.12 院長)

(1)昭和44年(1969)4月7日~昭和51年(1976)3月29日放送。

(2)東京プレイマップは64話(1970年6月22日)~ 82話(10月26日)。その他大部分の回はあのスキャット曲です。

(3)初代ルパン三世のBGMも作っておられます。ヤマタケさんの世界、一度聴いてみてください。

←前の記事「5/31は世界禁煙デーベッドで煙草を吸わないで」|次の記事「梅雨ですねワンレイニーナイトイントーキョー」→ |最新ブログ

2024年

5月

29日

水

5/31は世界禁煙デー「ベッドで煙草を吸わないで」

壁の飾りをかえました。

沢たまき「ベッドで煙草を吸わないで」昭和41年詞:岩谷時子、曲:いずみたく

5/31は世界禁煙デー、日本では5/31-6/6禁煙週間です。現在喫煙をされている方、試しにタバコをやめてみましょう。思いのほか身軽になりますよ(院長経験談)。

さてこの作品は「オネエ」こと沢たまきさんの大ヒット曲です!沢さんは昭和12年生まれ、短大在籍時代にラジオのど自慢入賞をきっかけに昭和31年テイチクからデビュー、ラテンや洋楽カバーっぽい曲を出しましたがあまりヒットせず。ジャズを志向して昭和41年ビクターに移籍した第1弾が本作品です。これA面が「教えて頂だい」で、B面の「ベッドで煙草を吸わないで」(1)の方が大ヒットしたわけです。

作詞作曲は岩谷時子&いずみたく、これまた情緒あふれる作品を送り出すコンビです(2)。大人な内容の歌です。演奏も大人向けのしっとりしたラテンとジャズサウンド。沢たまきの低音ハスキーボイスがぴったり。以前もお話ししましたがまだこのくらいの時代まで歌謡曲は圧倒的に「大人のもの」だったのです。沢さんは本作でイメージがついたのか、このあと大人路線の歌が多くなります。

さてなぜ「オネエ」なのかというと、有名なテレビドラマ「プレイガール」(3)で「女性国際秘密保険調査員」チームのリーダー役を演じ、部下の女子たちに「オネエ」と呼ばれていたからなのですよ。昭和時代では許されたお色気アクションドラマです。チームの女の子たちみんなすべてが60年代テイスト、おしゃれでかわいいい、そしてとりわけ沢さんが大人の魅力めちゃくちゃカッコイイ。

皆様、機会がありましたらぜひオネエの歌を探してお聴きになってください。(2024.5.29 院長)

(1)同じ意味の題名”Don't Smoke In Bed”という英語の歌がありますが別の曲です。1948年作詞・作曲: Willard Robison、 歌手Peggy Lee

(2)同時代の岩谷&いずみコンビ作品:ザ・ピーナッツ「恋のバカンス(1963年)」「ウナ・セラ・ディ東京(1964)」、ピンキーとキラーズ「恋の季節(1968)」 佐良直美「いいじゃないの幸せならば(1969)」など

(3)プレイガール(昭和44-49年)、続編のプレイガールQ(49-51年)人気ドラマで長いこと続きました。まだDVDが発売されています。

当ブログ 禁煙関連の記事

2021/05/19 5.31は世界禁煙デーです/ スモーキンブギ

2024年

5月

15日

水

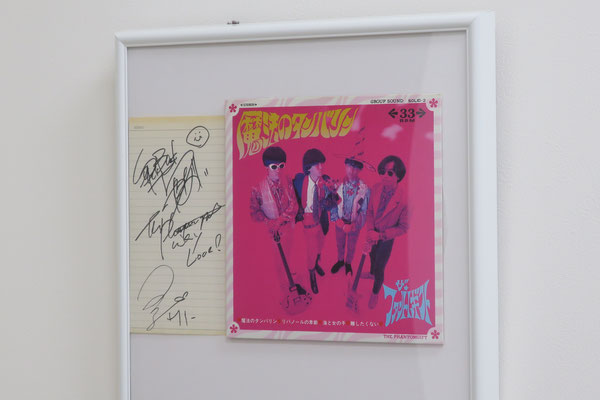

ネオGS ファントムギフト「魔法のタンバリン」

壁の飾りをかえました。一連のGSシリーズはこの回でいったん締めたいと思います。

ザ・ファントムギフト「魔法のタンバリン」昭和62年(1987)作詞:ピンキー青木、作曲:ナポレオン山岸&サリー久保田

発表年に注目ください1987年です。GSは70年頃に衰退したのですが、その後日本音楽シーンはいろいろ変遷を経て、83-85年頃からニューウェイブやバンドブームなど多様な音楽スタイルが発展しました。その一つの個性的ムーヴメントが「ネオGS」なのです。20年も経ってGSが再評価されたわけです。

80年代の日本は、アイドル全盛の歌謡曲と並行し作編曲が凝った大人向けシティポップやハードロックがメジャーな流れで、最先端の音楽はテクノやニューウェイヴでした。85年頃からバンドブームがあり、そこではパンクやビート系がメインだったと思います。そんな中、60年代のシンプルなサウンドを顧みようという動きのひとつが「ネオGS」なのです(1)。実際はGSを再現するというより、1960年代のロック・サウンドを表現する洋楽寄りのグループが多かったように思います。

ネオGSで本格的に日本のGSサウンドと60年代の雰囲気を盛り込んだのは彼ら「ファントムギフト」でした。メンバーは(敬称略)ピンキー青木(Vo)、サリー久保田(B)、ナポレオン山岸(G)、チャーリー森田(D)と名前も当時のGS風、シンプルな4ピースのロックコンボ構成です。

本曲はインディーズのソリッドレコードからの3作目シングルです。もう歌詞がGSの世界なんですよ。ピンキー青木(1)の詞は神秘的な世界観、それがGSのロマンチシズムとちょうど符合したのです。ナポレオン山岸の超絶サイケギター、サリー久保田のリード・ベース(60-70年代の江藤勲、寺川正興、ルイズルイス加部ベース風)、チャーリー森田のタイトなドラムビート、どれもスゴくかっこいいんですよ。GSとして聴いて再現度が高いですし、ガレージロックとしても本当に名作だと思います。

彼らは同年MIDIレコードから小西康陽プロデュースでLP「ファントムギフトの世界」を発表、これもかっこいい作品でした。その後メンバー間の音楽志向などの違いから89年に活動停止しました。

ネオGSは他のグループの活動もふくめ盛り上がりました。この「60年代サウンドを見直そう」という考えは、その後の「渋谷系」に引き継がれて90年代音楽に足跡を発展したのです。

皆様、機会がございましたら、ぜひとも「ファントムギフト」を探してお聴きください、そして80年代当時のネオGSの熱気を浴びてください。(2024.5.15 院長)

(1)ピンキー青木さん、2024年3月頃に亡くなっていたと発表されました。享年62歳。ご冥福をお祈り申し上げます。

(2)代表的グループ、コレクターズ、ストライクス、ワウワウヒッピーズ、デキシード・ザ・エモンズ、ヒッピー・ヒッピー・シェイクス、レッド・カーテン -(後のオリジナル・ラブ)など

←前の記事 GSからロック、モップス「朝まで待てない」|次の記事「5/31は世界禁煙デー、ベッドで煙草を吸わないで」→ |最新ブログ記事→

2024年

5月

01日

水

GSからロックへの架け橋、モップス「朝まで待てない」

壁の飾りをかえました。あまりご存知ないかもしれぬGSばかりですみませんです。

ザ・モップス「朝まで待てない」昭和42年(1967)11月、作詞:阿久悠、作曲:村井邦彦

日本のポピュラー音楽史においてGSからロックの流れでザ・モップスは重要なんですよ。GSブームは王子様メルヘン系で売り出すグループが多かったなか、モップスはロック寄りでした。ジャケット写真のメンバー服装もロックですね。まあレコード会社や事務所の意向もあったようです。

さて本作は彼らのデビューシングルです。そして阿久悠さんの本格的作詞デビュー曲でもあるということで歌謡曲の歴史上重要です(1)。さらにモップスと言えば、鈴木ヒロミツのボーカルです。ちなみに皆さんが思い浮かべる鈴木ヒロミツさんは歌手ではなく俳優あるいはコメディアンの姿でしょう。僕も小さい頃はすっかりそう思っていました。そんなことはとにかく鈴木さんのボーカルがものすごい迫力、ロック歌手なんですよ(1)。ぜひお聴きください。彼は英国のアニマルズ(The Animals)のボーカル、エリック・バードン(2)にずいぶん思い入れがあったようで歌唱の雰囲気が似ています。

星勝さんのリードギターも当時流行のサイケデリック・サウンドを体現していて味わい深い。当時のアイドル系GSとは一線を特徴的なギターサウンドです。星さんはモップス解散後、音楽プロデュース・編曲家の道に進まれ、ヒット曲を数々手がけました(4)。ぜひwikiを御参照ください。前回も書きましたが、GSって後に大きな業績を残した人がたくさんいるのですよ。

モップスは69年に音楽性の違いから東芝に移籍します。GSブームが69-70年頃に下火になり数々のGSが解散する中、70年以降彼らはニューロックな作風にかわり、74年に解散するまで日本ロック黎明期の名作を残してゆきます。

皆様日本のロックの萌芽のひとつであるザ・モップスのサウンド、機会があればぜひお聴きください。なお、「朝まで待てない」は67年のオリジナル版のほか73年に自身が再録音したバージョンもあり、聴き比べしてください、73年版は当時のサウンドとは思えないくらいの迫力です。

(2024.5.1院長)

まきの内科クリニックは5月1日(水)~5月6日(月祝)お休みをいただきます。5月7日(火)より通常診療いたします。よろしくお願いいたします。

(1)阿久悠「昭和歌謡曲と日本人」河出書房新社 (2017)第五章

"ヒロミツさんとは縁があった。つまり、ぼくの、作詞家としての事実上のデビュー作ーB面になった物は除くーである「朝まで待てない」を歌ったザ・モップスのリードボーカルが、彼であったからである"

"その昔を知らない人のためにぼくは断言する。鈴木ヒロミツはロック歌手だったのだ。"

(3)星勝さんの解説、ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%9F%E5%8B%9D

←前の記事「GSの功績 アウトキャスト」|次の記事「ネオGS ファントムギフト「魔法のタンバリン」→ |最新ブログ記事→

2024年

4月

16日

火

GSの功績 アウトキャスト

壁の飾りをかえました。まだまだGSは続きます。

アウト・キャスト「一日だけの恋」昭和42年(1967)年9月

GSが流行したのは67~69年で、その初期からいたグループです。実力はあるものの、人気ではタイガースやスパイダース、テンプターズなどに後れを取ってそれほど売れなかったようです。

この曲は初期メンバー(1)のときのものです。67年ですからまだ歌謡曲化していないGSらしい作品です。特にエレキ(水谷淳さん以下敬称略)、ハモンドオルガン(穂口雄右)なんかすごくいいんですよ。

今回GSの功績というタイトルをつけました。これね、GSというのは短期間のムーヴメントではありましたが、音楽面、文化面、音楽業界に多大な影響を与えました。そして、後世に影響与える人材を多数輩出した功績も極めて大きいのです。その意味ではこのアウトキャストというグループは人材の宝庫です。

ギターの水谷淳、後に水谷公生と名乗り、日本の代表的ギタリスト(2)として名を残し、また作曲編曲でも大活躍。

轟健二(後の松崎澄夫)はキャンディーズをプロデュース、その後音楽プロデューサー、芸能事務所アミューズの社長を務め数々のグループ・アイドルを輩出した。

穂口雄右(キーボード)はアウトキャスト脱退後、他グループやスタジオミュージシャンなど経てキャンディーズの作曲編曲に携わり、以後作編曲家として活躍。

ぜひアウトキャストのOBの皆さんの活躍を調べてください。のちの日本音楽に大きな影響をあたえていることがわかります。皆様、機会がありましたらアウトキャストをお聴きください、そしてGSの功績について思いを馳せてください。(2024.4.17院長)

(1)初轟健二(ボーカル、フルート)、藤田浩一(ギター)、穂口雄右(キーボード)、水谷淳(リードギター)、中沢啓光(ドラムス)、大野良二(ベースギター)

(2)キャンディーズ「春一番」のあのギターの方です

←前の記事「月組Eternal Voice/Grande TAKARAZUKA 110!」|次の記事「GSからロックへの架け橋、モップス朝まで待てない」→ |最新ブログ記事→

2024年

4月

03日

水

月組 Eternal Voice/Grande TAKARAZUKA 110!

壁の飾りをかえました。月組宝塚大劇場 2024年3月30日〜5月12日

『Eternal Voice 消え残る想い/Grande TAKARAZUKA 110!』

「Eternal Voice」は月組トップコンビ、月城かなとさん、海乃美月さんの退団公演です。ヴィクトリア女王時代の英国が舞台、謎解きと超能力を組み合わせたファンタジー物語。開始から引き込まれる展開なのだが、途中から複雑になってきて、ちょっと油断している間に話についていけなくなってしまった。

ぜひ予習しておくことをお勧めします。プログラムを購入し「第〇場~誰それが~する」のページをラストまで通読し、できればホームページで人物相関図まで頭に入れて観劇するのがお勧めです。

個々の場面をみると、渋~い台詞のやり取りあり、コミカルな場面もあり、さすが芝居の月組だなあと感銘をうけます。あと何回か観ます。

「Grande TAKARAZUKA 110!」これこそ宝塚という豪華なショーです。プロローグから衣装も踊りもゴージャス。中詰めのスペイン・ショーでは次々に銀橋で歌い継ぎあり、下級生まで銀橋渡りして嬉しいです。そして客席降りもあって大盛り上がりでした。さらに今回退団者5名の銀橋渡り場面に泣きます。演出の中村先生、退団者へ思いやりがこもっています。

風間さんの歌に続いて、初舞台110期生のロケットは長丁場の構成。フォーメーションが複雑かつ変化が目まぐるしく、完成させるのが難しかったんじゃないかな。

雪月という場面では月城さんの来歴が歌詞になっていてしみじみとしますね。

男役群舞は伝統の黒燕尾、月組ならでは渋い男役の魅力です。大階段の真ん中に月城さんが立ち、整然と男役たちが囲む、これだけで感動。

そして「My best friend」それはそれは泣けてしまう名場面ですよ。

豪華&涙のショーでした。

皆様機会がございましたらぜひ月組の舞台をご覧になってください。(2024.4.3院長)

←前の記事「ジャパニーズ・ガレージロック シャープホークス」|次の記事「GSの功績、アウトキャスト」→ |最新ブログ記事→

2024年

3月

20日

水

ジャパニーズ・ガレージロック シャープホークス

壁の飾りをかえました。まだまだGSは続きます。

シャープホークス「レット・ミー・ゴー!」昭和42(1967)年12月20日作詞作曲:野沢裕二、編曲:三根信宏

GSとは狭義には「楽器を演奏しながら歌うグループ」なんですが、ここはやや異色で、「シャープホークス」の4人はコーラスグループ、そしてバックバンドが「井上宗孝とシャープファイブ」と別々なのです。

元々は「ハーフかつ歌って踊れるアイドルグループ」を売り出すコンセプトだったらしいです。80年代世代にはおなじみ安岡力也さんがリーダー格なんですよ。

メンバー、安岡力也(リキヤ)、野沢裕二(トミー)、鈴木忠男(サミー)、小山真佐夫(アンディ)の4人が「ついておいで」(昭和41年9月)でシングルレコードデビュー。昭和42年前半、小山真佐夫→ジミー・レノンに交替、以後もメンバー交替を繰り返す。

演奏はリーダー井上宗孝(ドラム) 、三根信宏(1)(ギター) 、古屋紀(ハモンドオルガン) 。1965~66年テレビ「勝ち抜きエレキ合戦」の模範演奏バンドとしてレギュラー出場、別格の実力派バンドなのです。

本曲は5枚目シングル。サウンドについては、ビート系です。本作のあと68年頃からGS界では歌謡曲調が増えますが、まだそうなる前で洋楽を意識した音作りです。歌については粗削り、上手とは言えません、パワフルさと勢いで乗り切っちゃう。演奏はほんとシッカリしています。井上さんのタイトなドラム、三根さんのファズギターがイントロのフレーズから惹きつけてきます、曲中のギターリフも前ノリで引っ張っててカッコイイんです。ファン歓声を間に入れ、ライブの熱狂感を創り出しています。

実はこうしたサウンドが後年(1980-90年代)外国で「ジャパニーズ・ガレージロック」とか「ガレージパンク」として高く評価され逆輸入されたことがあるのです。

日本ガレージ・ロックの名作、シャープホークス(2)・シャープファイブ、皆様機会がございましたらぜひお聴きください。(2024.3.20 院長)

(1)三根信宏さんは、昭和ジャズの帝王、大歌手ディック・ミネさん(参考、宝塚歌劇花組 鴛鴦歌合戦)の息子さんです。

(2)その後の経緯です。内部で68年シャープ・ファイヴが独立しレコード会社を移籍したり、外部要因としては演奏しながら歌うスタイルのバンドが激増しGSブーム主流になったりと、そのような理由で、シャープ・ホークスは徐々に勢いが弱まり、69年に解散となりました。

←前の記事「ザ・タイガース シー・シー・シー」|次の記事「月組Eternal Voice/Grande TAKARAZUKA 110!」→ |最新ブログ記事→

2024年

3月

06日

水

ザ・タイガース「シー・シー・シー」

壁の飾りをかえました。ここしばらくGSがつづきます。

ザ・タイガース「シー・シー・シー」昭和43年(1968)7月作詞:安井かずみ・作曲:加瀬邦彦

タイガース6枚目のシングルです、50万枚も売れたそうです。タイガースはデビューから橋本淳・すぎやまこういちコンビの作品で、王子様キャラクター、ロマンチック世界観、哀愁メロディー、ストリングスで盛り付けた曲が多いです(1)。また当時のファン層もそれを期待していたのでしょう。渡辺プロダクションが需要に応じて売り出すという、商業戦略の一環でもあるのです。

一方、ロックバンドのビート系作品としては2枚目「シーサイドバウンド」と6枚目本作「シーシーシー」ですね。本作は作詞作曲がかわり、安井・加瀬(2)コンビで新しい風を取り入れようということなのでしょう。

1964-66年頃流行したマージビート、ブリティッシュビートを思わせるノリの良い曲です。ジュリーとメンバーのコール&レスポンス(歌の掛け合い)が英国風。サリー(岸部おさみ(岸部一徳))のベースもビートがあふれています。ついでに言うとサリーは声も低音が魅力。そしてギター(加橋かつみ)が初期ローリングストーンズの音色みたいなんですよ。ライブバンドであったタイガースの一面が伺える作品です。

なおこのあと昭和44年(69年)グループから加橋が脱退し、また時代の流れから、作風がニューロックの方向へ進むことになります。

皆様、ロマンチックだけではないGS、日本のロックの基であったGS、機会がありましたらぜひお聴きください。 (2024.3.6 院長)

(1)1st「僕のマリー」(1967年2月)歌謡系 作詞:橋本、作曲:すぎやまB面「こっちを向いて」50'sサウンド

2nd「シーサイド・バウンド」(67年5月) ビート系 橋本&すぎやま B面「星のプリンス」60'sアメリカン、スペクターサウンド的

3rd「モナリザの微笑」(67年8月)歌謡系 橋本&すぎやま B面「真っ赤なジャケット」マージービート系

4th「君だけに愛を」(68年1月)ビート+歌謡 橋本&すぎやま B面「落葉の物語 」ロマンチック系

5th「花の首飾り/銀河のロマンス」(68年3月) 歌謡系 橋本&すぎやま 両A面

6th「シー・シー・シー」(68年7月)ビート系 作詞:安井、作曲:加瀬 B面「白夜の騎士」メルヘン王子様系

(2)ワイルドワンズの加瀬邦彦さん、深夜まで飲んで早朝4時に帰宅すると、事務所から電話が鳴り「今から9時までに曲を作ってくれ」と頼まれたそうです。無茶ぶりですが、5時間で作りあげた曲なのに名曲だと思います。加瀬さんスゴイ! なお安井&加瀬コンビは70年代ジュリーのソロ活動で名作を多く残します。

2024年

2月

21日

水

花組「アルカンシェル~パリに架かる虹~」

壁の飾りをかえました。

花組「アルカンシェル~パリに架かる虹~」2024年2月10日-3月24日 宝塚大劇場

柚香光さんと星風まどかさんトップコンビ退団公演です。1本物なので柚香さんの華麗なダンス見せ場が少ないのではと心配でしたがそれは杞憂、レビューシーンがふんだんに盛り込まれています。プロローグから王道レビューシーン、柚香さんは黒燕尾とシルクハットが似合いますね。続くピエロ・ダンスも柚香さんの表現力がスゴイ!道化師の悲哀が伝わってくる。そしてこのピエロは後の伏線にもなるのです、しっかり観ておいてください。

星風まどかちゃんは宙組から長年トップを務め堂々の風格、そして安定の歌唱で聴きごたえあります。なにより柚香さんを慕う仲良い雰囲気に満ち、観ている者を幸せにしてくれます。

パリ占領軍文化統制副官フリードリッヒを永久輝せあさんが快演。ナチス軍人だが、純粋に音楽と演劇が好きで、アルカンシエル劇団に好意的なのが良く伝わってきます。次期トップさんに決まっていてこれからの活躍も楽しみです。

ドイツ文化統制官コンラート・バルツァーは専科から凄腕の輝月ゆうまさんが演じます、サイコパスなナチス将校の演技が光ります。輝月さん巧すぎ!そして部下のナチス親衛隊マックス(紅羽真希さん)とエミール(泉まいらさん)が冷酷ナチスの面と、コンラートに頭が上がらない部下というコミカルな面があっていい味なのです。なお、紅羽さんはダイナミックなダンスで魅せる方で、ナチスのソ連侵攻場面やフィナーレでの踊りに注目。またエミールの泉まいらさんは後でナチスのコルティッツ総司令官(1)に役替わりします、これまた燻し銀の演技です。宝塚大劇場だけでの役なのでぜひご注目ください!

今回退団される帆純まひろさん、華麗な美人男役、劇団員としてソロ歌唱ありピエロ姿での前転あり見せ場が多くありました。銀橋で柚香さんから「一緒に舞台を作ってきた仲間じゃあないか」とねぎらわれる場面が涙を誘います。

花組は注目のジェンヌさんが多いです、最近とくに愛乃一真(まのかずま)さん、この人の踊りに双眼鏡が釘付け。速い動き+ピタッと静止+抜群の体幹安定、そしてポーズ時の角度、とにかくスゴイです、ぜひご注目ください。レジスタンスの踊りがキレッキレです、ぜひご注目ください!ラテンナンバー・ココナッツパラディでは手に持つマラカスを止めるタイミングそして腕と脚の角度までが完成された芸術です。

なお若手の光稀れん(こうきれん)クン108期もご注目ください!下級生ながらすでに男役の貫禄があるのですよ。今回はアルカンシエル劇場の冒頭シーンで7(セット)シャルマント(=7人組ロケットダンサー、赤色ですぜひ見つけて下さい!)、そしてナチス兵士、ホテル舞踏会の客、パリ解放時の市民等、チョイ役ばかりなのですが、存在感が大きいのです。皆様ぜひ温かく応援してください!光稀れん(こうきれん)クンです。

魅力たくさんの花組公演アルカンシエル、機会がありましたらぜひご覧ください。(2024.2.21院長)

(2024.3.23 追記)

サヨナラショー、観ました。とくに黒燕尾のフィナーレがよかった。柚香さん本当に伝統的黒燕尾が凛々しく合っておられます。これが観たかった、感無量です。

(1)コルティッツ司令官は実在の人物で、ヒトラーによるパリ破壊命令をはぐらかし、結局爆破しなかった。パリを救った男として後世に名を残し、後に映画化されました(2014年「パリよ、永遠に」)。

細かい見どころ

(1)主人公マルセルが住む質素な部屋。梁が斜めであること、壁が石のままであることからパリのアパルトマン最上階の屋根裏部屋、つまり安い部屋にしか住めないことを表しています。構造上、最上階は天井が斜めで部屋が狭いことが多く、また昔の建物はエレベーターがなかったので昇り降りが大変、そのため最も家賃が安い階なのです。

(2)劇中に大道具(書割)の裏面が出てきます。上にcôté cour、下の方にcôté jardinと書いてあります。これは上手・下手の区別です。上手はcôté cour (コテ・クール)、下手が côté jardin (コテ・ジャルダン)です。

(3)劇中背景のパリ市地図に御注目ください。道路や施設が昔の名称なんです。パリ旅行したことがある方、見たことのない地名が載っています。双眼鏡で確認してみてください。

旧Avenue(以下Av.) Alexandre-III(アレクサンドルIII世通り、ロシア皇帝)→1966年~現在Av. Winston-Churchill(英国チャーチル首相)、なおアレクサンドルIII世橋は「アナスタシア」で重要な場所でした。

旧Av. d'Antin(劇中の地図)→1918第1次世界大戦後からAv. Victor-Emmanuel III(イタリアの王)→第二次世界大戦では敵国になったので戦後に名称変更→1945年Av. Franklin D. Roosevelt(米国大統領ローズヴェルト)、この通り沿いに戦後の名レストラン・ラセールがあります。

旧Av. d'Alma(アルマ通り、1854クリミア戦争アルマの戦い勝利記念)→1918年~Av. George V(イギリス王ジョージV世、第一次世界大戦で英国とフランスが同盟国で戦った、ジョルジュ・サンク通りは今は高級ブランドと高級ホテル(フォーシーズンズ・ジョルジュサンク)の通リです。

劇中の地図には出てきませんがアイゼンハウアー将軍通り(ノルマンディー上陸作戦の司令官,、後に米国大統領)もあります。フランスは戦争のとき英国と米国に助けてもらったので恩義に感じているということなのでしょう。

(4)ドイツ軍総司令部はホテル・ムーリス(Le Meurice)にありました。チュイルリー庭園の向かいRue de

Rivoli (リヴォリ通り)にあり。いまもパリを代表する高級ホテルとして輝いています。

(追記2024.3.23)

2024年

2月

07日

水

ゴールデンカップス「本牧ブルース」

壁の飾りをかえました。ひきつづき60年代GSの話です。

ザ・ゴールデン・カップス「本牧ブルース」昭和44年2月 作詞:なかにし礼、作曲:村井邦彦、6枚目のシングルです。

ゴールデンカップス(以下カップス)は横浜で結成されたバンド(1)。アイドルGSとは異なり、リズム&ブルース寄りの洋楽を志向していました。それもかなりマニアックであったようです。

GSとしてメジャーデビューしたために、シングルレコードではブルースとロックは控えさせられ、職業作詞作曲家が書いた歌謡曲的作品を出していました。有名な「長い髪の少女」は典型です。ただし、LPレコードは洋楽カバーがメインです、「洋楽の東芝」だから本人たちの希望する音楽を許してもらえたのでしょうか?ライブ演奏はほぼ洋楽中心でやっていたことが後年に再発された音源や動画などから明らかになっています。

そんな流れで本作も歌謡曲寄り作品と言えます。しかし、ブルース&ロックが滲み出てくるのがカップスらしいところです(2)。ソウルフルなデイヴ平尾の歌唱、ギターもファズがかかってハード。そしてカップスと言えばルイズルイス加部のベース!ものすごい迫力でウネっています(3)。キーボードは後に「ゴダイゴ」でも活躍するミッキー吉野さんです。

ロックと歌謡曲の間で苦悩する姿こそGSの醍醐味と言えましょう。

皆様、機会がございましたら、ぜひゴールデンカップスを御鑑賞ください。(2024.2.7院長)

(1)横浜市 本牧のレストランバー「ゴールデン・カップ」で演奏したのがはじまりです。

(3)加部さんのベースはあまりにメロディアスなため「リードベース」と言われることがあります。

2024年

1月

24日

水

スパイダース「太陽の翼」

壁の飾りをかえました(1)

昨年後半は80年代ばかりでした。今年は院長の好きな60年代GSから始めます。

ザ・スパイダース「太陽の翼」昭和42年3月 作詞・作曲:利根常昭

9枚目シングル。この作品、日本航空世界一周路線開設を記念した曲なんですよ。当時の日航はイケイケだったんですね。そういうわけで「太陽」の「翼」なんですよ。

スパイダースは昭和40年「フリフリ」でレコードデビュー、「ノー・ノー・ボーイ」「ヘイ・ボーイ」「サマー・ガール」と立て続けに英国ロックサウンド(2)志向の曲を出しました。ただロックを前面に押すと当時はなかなか受け入れてもらえなかったのです。なので歌謡曲風も入れないといけないということになるのです。ロックを演りたいがそれだけではお客がついてこない、売上にはつながらぬ、当時のGSは皆この悩みを抱えていたはずなのです。

スパイダースは浜口庫之助を起用し歌謡曲調の「夕陽が泣いている」昭和41年9月で大ヒット。カントリー調の「なんとなくなんとなく」をはさみ、歌謡曲調かつ日航タイアップでヒットを狙っての本作「太陽の翼」リリースなんでしょうね。

メロディーラインは歌謡曲テイスト、歌詞世界は青春もの(3)であるものの、演奏は完全にロックです。まずギターにはファズ(4)がかけられていてハードなサウンド、リードギター井上堯之さんかっこいいぜ。田辺昭知さんのドラム、フィル・インがめちゃピシッと締まってるんですよ、ここはよく聴いてください。そしてハモンドオルガン大野克夫さんのノリもすばらしい。そしてロックを志向したかまやつさんのプロデュース力。スパイダースの演奏ってGS内で突出して技術高くかつロックなんですよ。彼らの音楽的素養をもってこそ歌謡曲風メロディーをロックにつくりあげることができるのです。

ロックと歌謡曲の間で苦悩しバランスをとる姿こそGSの醍醐味と言えましょう。

皆様、機会がございましたら、ぜひスパイダース・サウンドを御鑑賞ください。(2024.1.24院長)

(1)ジャケット写真、カッコイイですね。GSと言えばミリタリールック(軍服風衣装)!ビートルズのサージェントペッパー衣装からの連想なんでしょうか?なぜか日本のGSも軍服が採用されるという変テコ安直な流れです。

(2)マージービート、リバプールサウンド、ブリティッシュロック等いろんな分類があります。

(3)当時はなんだかんだ言ってヨナ抜き歌謡曲調と青春モノが一般大衆にうける要素でした。

(4)音を歪ませるエフェクターのこと。ファズは60年代に流行りました。ゴールデンカップス「銀色のグラス」、ローリングストーンズ「サティスファクション」のイントロの音がファズです。類似のものにディストーションとかオーバードライブがあります。

2024年

1月

17日

水

星組「RRRアールアールアール/VIOLETOPIAヴィオレトピア」

壁の飾りをかえました。

星組「RRRアールアールアール/VIOLETOPIAヴィオレトピア」宝塚大劇場2024年1月5日~2月4日

お芝居の「RRR」は原作の3時間インド映画を半分の時間にまとめて舞台化したものです。本当に楽しめる作品で、90分があっという間に過ぎました。トップ礼真琴さん、上手すぎる!そして今の星組メンバーだからこそ成し得た充実の作品です。

ストーリーは院長の好きな、男の友情もの。ビーム(礼真琴)とラーマ(暁千星)は、友情か?裏切るのか?民族自立の使命か?苦しい選択を迫られる、泣かせるぜ。そして今回は宝塚的な恋の要素は少ない目ながら娘役ジェニー(舞空瞳)とシータ(詩ちづる)かわいいです。

随所にダンス、コーラスありショー的要素あり、途中であきさせることがないです。圧巻の見せ場はやはりナートゥダンス、礼さん暁さんのダンスがものすごい!星組総踊りが大変な熱量でした。

礼さんが鞭打ちを受けても絶対に倒れない根性シーンも見どころです。なお最近礼さんは立て続けに作品内で鞭で叩かれているのが心配なところです。

なお、心情、戦乱、火災、などを、火の精と水の精みたいな役が踊りで表現するのですが、このダンスもすばらしい。よく見てると火の精「FIRRRE」の鳳花るりなさんの踊りがキレキレです。

原作を観ていませんがわかりやすく楽しめる作品です、谷貴矢先生、天才です。

ショーの方は「ヴィオレトピア」不思議な時間空間世界を描いているように思います。舞空瞳さんの黒燕尾姿、とてもかわいいですね。暁さんの女装はとても迫力。

印象に残るのはサングラス群舞、近未来世界を感じます。この場面、曲がカッコイイんですよ。

今回で退団の天華えまさんの場面もたくさんあって感慨深いです。スーツ姿でソロ銀橋渡り、スター天華さんの美学が詰まっていました。フィナーレ、エトワールも天華さんが務め感動しました。

充実の星組公演、機会がございましたらぜひご覧ください。 (2024.1.17院長)

2024年

1月

07日

日

整数比直角三角形とtan2倍角の秘密

今年もよろしくお願い申し上げます。

ひさしぶりに受験数学の話です。整数比直角三角形の性質についての話です。ブログでは数式や図を書けませんので画像貼り付けになっています。 興味を持っていただけましたら幸いです。式や図が長いのでスマホよりパソコンの方が見やすいと思います。広い画面で見たい方は記事の一番下のPDFファイルをご覧ください。(2024.1.7院長)

今回は整数比直角三角形の性質についての話でした。

なお2013年センター試験数IA第3問は、解けなかった受験生が続出し平均点を大きく下げ(例年60点台→51点)"以前は"伝説の入試問題のひとつと言われていました。ところが共通テストに替わり大幅に難化、特に2022年は多数の地獄問題が出題され平均点38点を叩き出し、新たな伝説を創り出しました。受験地図は大きく変わりました。もはや共通テストでは3:4:5の直角三角形なんて素直な出題はされない気がしてきました。高校入試ではまだ役に立つかもしれません。受験生の皆さまがんばってください。

広い画面で見たい方はいちばん下のPDFファイルをご覧ください。

こちらもご参照ください。

2023年

12月

20日

水

80年代のクリスマス・イブ

壁の飾りをかえました。山下達郎「クリスマス・イブ」昭和58年(1983)

早いもので今年もあとわずかになりました。ふり返りますと今年は7月からずっと80年代音楽の話を続けておりましたので、80年代を代表するクリスマス・ソングで本年のブログをしめたいと思います。

もう誰もが知る名曲です。初めてリリースされたのは1983年9月アルバムの1曲でした、83年12月にシングルカット、86年に再度シングルカット(この写真の盤です)。88年にJR東海のCM「クリスマス・エキスプレス」(1)に採用され爆発的に有名になりました。80年代後半の空気がよく伝わってくるCMでした。

さてこの名曲には「カノン進行」というコード進行が使われていて、ベース音が順番にドシラソファミレと下がっていくのです。これが、スムーズな流れと優雅な響きををもたらすのです(2)。間奏にはパッフェルベルの「カノン」そのものが使われていて、山下さんによる多重録音アカペラつきです。曲全体が荘厳な雰囲気で本当にクリスマスにピッタリですね。

そして歌詞世界も文学的です。「雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう」なんて奥行きのある世界。さらにすごいなあと思うのが韻を踏まえた言葉選び、「きっと君は来ないひとりきりのクリスマス」→キ→キ→コ→キ→ク、「叶えられそうもない/必ず今夜なら」カナ→カナ、リズムとつながりを感じます。

曲も詞も山下達郎さんの才気が隅々まで詰め込まれた作品です。

2023年もブログにおつきあいくださりありがとうございました。皆様よいクリスマスをお過ごしください、そして幸せな新年をお迎えください。2023/12/20(院長)

(1)88年 深津絵里(この年だけホームタウン・エクスプレスX'mas編という名称)、89年 牧瀬里穂、90年 高橋理奈、91年 溝渕美保、92年 吉本多香美

(2)この曲はキーAで、A →E/G#→F#m7→E6→DM7→C#m7→Bm7→E 、度数で言うとI→V/VII→VIm7→V6→IVM7→IIIm7→IIm7 →Vで、このI(ド)→VII(シ)→VI(ラ)→V(ソ)→IV(ファ)→III(ミ)→II(レ)という風に順番に下がるので順次進行とも言います。2番目のV/VIIって何?と思うかもしれません、Iの次にVを置くのはトニック→ドミナントの定番進行なのですが、これだとベース音が「ソ」になります、ここでVの転回和音を持ってくる工夫をするとベース音が「ド」から1個下の「シ」VIIにできるのです。

転回和音とは、例えばIをドミソとするとVはソシレですが→下のソを1オクターブ上げてシレソにして鳴らすのが第1転回形と言います。そしてこの和音の最も低音が「シ」つまりVIIになるのです。

同様にして他の和音も転回形を利用してベース音が1個ずつ下がるように作られた進行なのです。

カノン進行はアレンジを加えながら多くの曲に使われています。

カテゴリ 音楽

←前の記事「雪組 ボイルド・ドイル・オンザ・トイル・トレイル/FROZEN HOLIDAY」|次の記事「整数比直角三角形とtan2倍角の秘密」→ |最新ブログ記事→

2023年

12月

06日

水

雪組「ボイルド・ドイル・オンザ・トイル・トレイル/FROZEN HOLIDAY」

壁の飾りをかえました

宝塚雪組「ボイルド・ドイル・オンザ・トイル・トレイル/FROZEN HOLIDAY」

遅れに遅れての開幕でした。様々な葛藤がある中で、雪組の皆さん本当に頑張っておられました。

芝居「ボイルド・ドイル」はコミカルで笑いの場面が多数。大きな本のセットが素敵でした。ショーの要素が多く、ミュージカル仕立てです。

咲ちゃん(彩風咲奈)とアーサ(朝美 絢)の掛け合い、咲ちゃんと和希そらの掛け合いも、芝居の流れがとても良かったです。

咲ちゃんは、志と現実と運命にはさまれ苦悩する役が多くて、そこの芝居に私院長はいつも心打たれます。そして妻エリーザを演じる夢白あやちゃんがかわいい、優しくて健気でアーサー・コナン・ドイルを支えるのですよ。

今回で退団の和希さん、この人は渋い声、カッコよくてユーモアもあるイケメンオヤジ、引き込まれます。男役のひとつの完成形ですね、やめるのが本当に惜しい。そういえば「会社を退職させてもらいます!」というセリフがあって、周りが全力で止める場面があります。みんな和希さんにやめてほしくない気持ちが伝わってきます。

縣千のメイヤー伯爵はニセ降霊術や催眠術をつかう、胡散臭さ満載、笑いのポイントでした。

ショーは「FROZEN HOLIDAY」クリスマスとお正月気分が満載、とにかくメリクリあけおめがずっと続く。演出の野口先生は往年のMGMミュージカル的豪華なショーが得意。今回も大人数使いのシーンが多数あり、本当に華やかです。目が迷子になりそうです。手足が長くてダンス上手の咲ちゃんが映えます。そして退団する和希そらさんの場面がすばらしい!説得力ある深い歌唱、そしてダンスは白い蝶が舞っているかと思った。咲ちゃんとのデュエットダンスあり。ファンは泣いて笑って忙しいでしょう。他にも朝美絢のサンタクロース、縣千のラッパーなどユニークな場面あり。

見どころたくさん、明るく楽しいハッピーなショーです。皆様機会がございましたら、ぜひ素晴らしい雪組の舞台をご覧ください。 (2023.12.6院長)

←前の記事「テクノサウンド普遍化Romanticが止まらない」|次の記事「80年代のクリスマス」→ |最新ブログ記事→

2023年

11月

08日

水

テクノサウンドの普遍化「Romanticが止まらない」

壁の飾りをかえました。

C-C-B「Romanticが止まらない」昭和60(1985)年

この曲、作った人たちが豪華!作詞:松本隆、作曲:筒美京平、編曲:船山基紀、プロデューサーは筒美先生の実弟の渡辺忠孝さんです。

何といっても笠浩二さんがシンセドラムを叩きながら歌うスタイルが強烈なインパクトでした。彼らのファッション、髪型、メガネも印象的でしたね。笠さんの透明な高音も魅力でした(1)。

イントロのシンセサイザー・サウンドから心を鷲掴みです。歌謡曲的なキャッチーなメロディ、テクノを導入し、ファンクの要素もある。当時の洋楽で言うと英国のニューウェイヴのような構成なんです。筒美メロディーは先端のものを取りこんで歌謡曲、アイドル、何でも創作されていましたからスゴイです。

テクノ音楽の黎明は78年結成のYMOが実験的音楽にはじまりました(4)。3年後の81年にはすでにテクノは世の中に受け入れられていたわけです。このあとデジタル音楽技術は幅広くポピュラー音楽に浸透し大衆社会に消費されてゆきます。

前回記事でお話したようにテクノサウンドは78年頃から始まり81年にはすでに世の中に受け入れられてきました。85年になると本曲のように歌謡曲にも組み込まれるようにもなったわけです。このあたりテクノサウンドが普遍性を持つようになってきた過程を見ることができます。このあと、CDの実用化、カラオケの普及、バンドブーム、J-POPなどにより日本の音楽は変化してゆきます。

皆様機会がありましたら、C-C-Bの名作「Romanticが止まらない」もう一度お聴きください。(2023.11.8 院長)

(1)当初、笠さんはリードボーカルの予定でなかったそうです。レコードジャケット写真で笠さんが端っこなのがそれを物語っています。筒美京平さんが「この子の声で行く」と決めたそうです。

←前の記事「80年代テクノ ハイスクールララバイ」|次の記事「雪組ボイルド・ドイル/FROZEN HOLODAY」→ |最新ブログ記事→

2023年

10月

25日

水

80年代テクノ「ハイスクールララバイ」

壁の飾りをかえました。前回の一風堂に続いて80年代電子音楽です。

イモ欽トリオ「ハイスクールララバイ」昭和56年(1981)作詞:松本隆、作曲:細野晴臣

TVバラエティ「欽ドン!良い子悪い子普通の子」のメンバー、山口良一(ヨシオ)、長江健次(フツオ)、西山浩司(ワルオ)のシングル曲です。オリコン7週連続1位獲得、累計160万枚を売り上げる超大ヒットだったのです。こんなに売れていたとは知らなかった!(1)。

YMO細野さんのメロディーがキャッチーであったこと、山口(ヨシオ)と西山(ワルオ)の掛け合いパフォーマンス(2)が大人気の理由だったと覚えています。

曲は典型的初期YMOテクノサウンドです。「ライディーン」風のイントロから入ります、ハイハットのリズムが気分揚がりますね!シンセサイザー音がこの時代的です。山口さん(ヨシオ)はシンセ演奏の物まね担当。当時まだアナログシンセが主流、大きなコントロールパネルがついていて、YMO坂本教授はキーボード演奏しながら頻繁にダイアルやスイッチを触っていた、これをよく真似ています。時代を反映していますね。このあと83年頃からデジタルシンセが普及し(3)音色変換が簡略化され手元だけで済むようになりました。

テクノ音楽の黎明は78年結成のYMOが実験的音楽にはじまりました(4)。3年後の81年にはすでにテクノは世の中に受け入れられていたわけです。このあとデジタル音楽技術は幅広くポピュラー音楽に浸透し大衆社会に消費されてゆきます。数年後にはユーロビート流行、簡易な音楽作成手段としてのカラオケ伴奏やスーパーマーケットのBGMにまで広まるといった具合です。

80年代は様々なサウンドが発展した時代です。デジタルサウンドが広まり始めたきっかけである「ハイスクールララバイ」、機会がありましたらぜひお聴きになってください。(2023.10.25 院長)

(1)デイリー新潮2023.9.30 「西山浩司が語る「イモ欽トリオ」秘話 ハイスクールララバイは160万枚売れたのに音楽賞はゼロ、紅白にも出なかった理由」

https://www.dailyshincho.jp/article/2023/09301106/

(2)長江のレコーディング中、暇だった山口と西山が、ふざけてスタジオでYMOの演奏真似をして遊んでいたものが採用された(Wikipediaより)

(3)83年にYMAHAがデジタルシンセDX-7を開発し一気にデジタル化が進みました。当ブログ「桑田佳祐さんがGSに捧げるオマージュ」

2023年

10月

11日

水

開院10周年をむかえました

開院10周年をむかえました

おかげさまで、まきの内科クリニックは開院10周年を迎えることができました。

これまで支えてくださいました皆様に心より感謝申し上げます。

またこれからも地域の医療のため、一層努力してまいる所存です。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

(2023.10.8 院長)

←前の記事「80年代の熱気「すみれ September Love」|次の記事「80年代テクノ ハイスクールララバイ」→ |最新ブログ記事→

2023年

9月

20日

水

80年代の熱気「すみれ September Love」

9月も下旬というのに暑いですね。

一風堂「すみれ September Love」昭和57年(1982)作詞:竜真知子、作曲:土屋昌巳

前回のNENA(ネーナ)大ヒットは1984年の話でしたが、その少し前、日本ではこんなことが起こっていました。小林克也ベストヒットUSA(1981年10月~)やSony Music TV(1983年12月~)で洋楽が身近に広まり、邦楽においては1980年にニューミュージックが衰退傾向、アイドル全盛時代に入れ替わりました。他方1978年からのYMOをはじめとするテクノ・ミュージック、そしてその流れをくむニューウェイヴ(new wave)・サウンドが80年代初めから台頭しました。

一風堂はこのニュー・ウェイヴの嚆矢ともいえるロックグループです。まずビジュアルからして奇抜かつオシャレ。髪型、お化粧、衣装とも当時の最先端でした。近寄りがたいアーティスティックなオーラを感じました。もちろん音楽も、歌謡曲やアイドルはもとより商業系洋楽ロックとも違って芸術性高い感じでした。まあニューウェイヴというのはマイナーでちょっとわかりにくいって所に値打ちがあるというように認識されていた気がします。

この作品は企画段階からカネボウのCMタイアップ曲(2)と決まっていてレコード会社と事務所による全く商業主義だったわけです。CMの効果もあり大ヒットしました(オリコン最高2位、年間売上21位)。芸術家肌の土屋昌巳さんがよくOKしたなあと思います。楽曲はファンク・リズムに軽快なサウンド、メロディーがキャッチーですからそこが大ヒットにつながったのでしょう。ここに土屋さんギターの技巧が光ります。そして当時最新のデジタル・テクノロジーをふんだんに使い、最新鋭サウンドを作っていたわけです(3)。ちょうどこの82年頃から急速にデジタル化が進み、様々な実験的なサウンド作りが広がり、その後の80年代音楽シーン全盛へ向かったように思います。

ともあれ今2023年に改めて聴いても古さを感じさせない、不思議な魅力を持った曲です(4)。皆様、ぜひ一風堂(5)の「すみれ September Love」をお聴きください、そして80年代音楽シーンの熱気を感じてください。 (2023.9.20 院長)

(1)ニューウェイヴはメジャーレコード会社ではなくインディーズ(独立系小規模会社やレーベルのこと)での活動が多かったように思います。

(2)カネボウ化粧品「レディ80・パウダーアイシャドウ」のコマーシャル、ブルック・シールズが出演。この時代の日本は本当にお金があったのですね。

(3)ドラムパートは土屋さんがPCM音源を用いたサンプラーで打ち込んだとされています。

(4)土屋さんはこのあと商業的作品制作から離れ、自らのスタイルで創作活動を続けておられます。多方面にわたる才能を持った天才だなあと思います。

(5)なお余談ですが、ラーメンの「博多一風堂」は 当バンド名が店名の由来となっていることが本人たちの対談で明らかにされています。

関連年表

81年10月ベストヒットUSA放送開始

82年10月CD(コンパクト・ディスク)発売開始

82年10月 MIDI 1.0 規格(電子楽器の演奏データを機器間で転送・共有するための共通規格)

83年5月デジタルシンセサイザー ヤマハDX-7発売

83年7月任天堂ファミリーコンピューター発売

2023年

9月

06日

水

東西対立と80年代洋楽サウンド ネーナNENA

壁の飾りをかえました。

ネーナ「ロックバルーンは99」原題"99 Luftballons"(1) 1983年

演奏NENA、作詞カーゲスCarlo Karges、作曲ファーレンクロッグ=ペーターソンJoern-Uwe Fahrenkrog-Peterson作曲。

前回ブログ宝塚月組「フリューゲル」は1980年代東西ドイツ対立がテーマでした。思い出すのは、80年代ってまだ東西冷戦が常に身近にあったなあということです。1970年生まれ以上くらいの世代の人は皆この感覚を共有しているんじゃないかと思います。

そんな社会背景での1984年大ヒットです。西ドイツのロックバンド、NENAネーナの本作はまず西ドイツ国内で1位の大ヒット、そして偶然米国カリフォルニア州のラジオDJの耳に留まり放送したところ全米に拡散しビルボード2位まで上昇、さらに世界中でヒットします。日本でもSony Music TVや小林克也ベストヒットUSAでのミュージック・ビデオ流行に乗ってバカ売れしました。懐かしい。

わかりやすい明るいメロディー(2)のポップです、シンセサイザーがとても80年代的、チョッパーベースもゲート・リヴァーブを利かせたスネアドラムも80年代サウンド、懐かしい。歌手のネーナ(本名Gabriele Susanne Kerner)はアイドルのルックス、かわいかった!ドイツ語の響きが新鮮でした。英語以外の曲がTop10入りすることは極めて稀なのだそうです。

きわめて明るい楽曲に対して、歌詞は東西対立を風刺し反戦を訴えているのです(3)。80年代当時ってことあるごとに東西が対立し不安定でした。改めて聴くとあの頃の複雑な空気を思い出します。

皆様ぜひこのNENAをお聴きになって80年代のサウンドと空気を感じてみてください。(2023.9.6 院長)

(1)原題は「99個の風船」というシンプルな意味。邦題のつけ方はちょっと赤面するダサさですね。

(2)よく聴くとこの曲、メロディーは2つしかなく、大半がAメロの繰り返しなんですよ。これですべて押し切るとは力技です。同時期日本のシティポップの技巧的なサウンドとは対象的です。まあメロディーの力と時代の空気が後押ししたのですね。

(3)歌詞和訳サイトなども御参照ください

←前の記事「月組 フリューゲル/万華鏡」|次の記事「80年代の熱気 すみれseptember love」→ |最新ブログ記事→

2023年

8月

23日

水

宝塚月組 フリューゲル/万華鏡百景色

壁の飾りをかえました。

月組「フリューゲル/万華鏡百景色」8/18〜9/24 宝塚大劇場

ミュージカル「フリューゲル」は齋藤吉正先生の作、ベルリンの壁崩壊1年前の話です。ベルリンの壁崩壊と民主化へ向かう東ドイツが舞台。東独軍人ヨナス大尉を月城さん、西ドイツのポップスター(1)、ナディアを海乃さんが演じます。ヨナスがはじめはもう堅物でマジメすぎなのが、ナディアと打ち解ける過程で変わってゆきます。このあたり月城さんの芝居が上手いです。ナディアは西独のアイドル、ワガママでオテンバで、ヨナスが何かと振り回されるのもコミカルで楽しい。

鳳月杏さんは国家保安省のヘルムート役、東ドイツの社会主義を守ろうとする狂気の演技が巧い。対して西側芸能マネージャーのルイスを風間さんが演じる、これがはじめチャラいキャラで笑いを誘うのですが、芝居が進むにつれ変わっていくんですよ、これも風間さんの演技の味わいです。ヨナスの母エミリアも鬼気迫る演技。

さすが「芝居の月組」で、幼少時代(2)や、市民や学生たち、警官、軍人も各所で細かい芝居をしていて目が離せないです。

ショー万華鏡百景色は栗田優香先生の大劇場デビュー作。江戸からはじまり現代までの東京を舞台にしたショーです。芝居仕立てになっていて各時代のストーリーがつながっていくという構成です、これも面白い。ピンクの衣装の中詰め場面は1970-80年代日本のシティポップがテーマです。一定以上世代の日本人なら誰もが知っている、EPOさんの”Down Town”(3)で始まります。なつかしいわあ。

このほかにもみどころたくさんです。

皆様機会がありましたらぜひ月組の舞台をご覧ください。

(2023.8.23 院長)

(1)実際にこの当時西側アーチストの招聘公演がありました。

1988年7月、ブルース・スプリングスティーンが東ベルリンで上演、これはブルースが労働者階級の代表として招聘されたのです。本公演の女性ポップスターは誰がモデルなんでしょうか?NENA(ネーナ)?ニナ・ハーゲン?

(2)冒頭ヨナスの少年期を演じた朝香ゆららちゃん、とてもよかった!

(3)フジTV「俺たちひょうきん族」のテーマ曲です

2023年

8月

02日

水

コード進行が同じ「ビーチタイム」

毎日暑いですね。壁の飾りをかえました。

TUBE「Beach Time(ビーチ・タイム)」昭和63年(1988)4月

作詞:亜蘭知子、作曲・編曲:織田哲郎

夏が来るとTUBEを聴きたくなりますね。

さてこの「Beach Time」は松田聖子「青い珊瑚礁」のカラオケで歌えることをご存知でしょうか。それはコード進行が全く同じだからなのです。この2曲が似ていることは昔から言われていて、いわばカラオケでのお遊び用ネタくらいに考えられていました。街の噂、つまり音楽好きアマチュアの間では「これはわざとやってるだろ」「いや偶然にちがいない」など色んな意見がありました。

実は当時のプロデューサー長戸大幸氏は意図的に完全にパクっていたと語っておられます。2021年エフエム滋賀のラジオ番組で長戸氏本人が、「TUBEのシングル曲「Beach Time」(1988)を、松田聖子の大ヒット曲「青い珊瑚礁」(1980)を模倣して制作したことを、明かした」のです(1)。長戸氏は「青い珊瑚礁」の元は有名な映画曲「慕情(Love Is A Many-Splendored Thing)」であり、さらにその源流はプッチーニ「蝶々夫人」であることを分析されています。それならば「青い珊瑚礁」に徹底的に似せて作ってみようとしてできたのがTUBE「Beach Time」というわけなのです。

聴いていただければわかると思いますが、アイドル曲をコード進行だけ流用したとはいえ、完全にTUBE独自のサウンドを作りだしています。そこには単なる借用というよりも、8年前のアイドル音楽は既に古いものとしてこれを完全に咀嚼し、一段高い視点から俯瞰して自由に使えているということです。これは相当な音楽的素養がないとできない技であります。すなわち日本のポップスがかなりの進化を遂げたことを表しているのだと思うのです。

実際、1980年からのアイドル黄金時代が終わり、1985年頃からバンドブームを経て日本の音楽は新世代になってゆき、80年代後半にはJ-POPという概念が確立しました。この時期から洋楽をあまり意識せずとも独自のポップスを作れるミュージシャンが激増しました。例えば長戸氏の音楽事務所ビーイング(2)の作りだした一連のアーティスト・作品がそうです。明治時代から始まった日本ポップスは長い間西洋音楽を自分のものにしようと努力を続けてきました(3)、昭和の終わりになってついに自国オリジナルの音楽を作り出せたように思います。

2023年の猛暑、日本ポップスの歴史に思いを馳せながら「青い珊瑚礁」と「Beach Time」の聴き比べして涼んでくださいませ。

まきの内科クリニックは8月11-16日まで夏休みをいただきます。

よろしくお願い申し上げます。 (院長 2023.8.2)

(1)https://being-music.net/2227/

TUBE「Beach Time」は松田聖子「青い珊瑚礁」を完全にパクった曲だった 長戸氏語る

(2)BEing 音楽事務所、85年TUBE、88年B'z、91年Mi-Ke、ZARD、川島だりあ、T-BOLAN、WANDS、92年大黒摩季 など

(3)「大瀧詠一のニッポンポップス伝」に詳しく歴史が語られています

←前の記事 「花組鴛鴦歌合戦/Grand Mirage!」|次の記事「宝塚月組 フリューゲル/万華鏡百景色」→ |最新ブログ

2023年

7月

19日

水

花組「鴛鴦歌合戦/Grand Mirage!」

壁の飾りをかえました。

花組「鴛鴦歌合戦/Grand Mirage!」 2023/7/7~8/13 宝塚大劇場

原作は昭和14年(1939)マキノ正博監督の日活映画です。映画は69分と短いので、宝塚向けに少し話をかえ、さらに総踊りもあってにぎやかです。

オペレッタと言うだけあって歌で話を進めてゆきます。とりとめのない喜劇なのですが底抜けに明るい幸せな話で、難しいことを考えずに楽しめます。芝居中あちこちで笑いが起こりました。

トップ柚香光さんは主役浅井礼三郎をが演じます、浪人、着流し、下駄でカッコイイ、原作の片岡千恵蔵さんばりに落ち着いた芝居です。娘主役の星風まどかさん、ヒロインお春を演じます、これが本当にかわいい。礼三郎のことが好きなのになかなか言い出せない。何かというとライバルの娘たちの邪魔が入ってはスネてしまう。「ちぇっ」のセリフが可愛いです。

この芝居、面白いキャラがたくさん。骨董好きの峰沢丹波守を永久輝せあさんが快演します。バカ殿ぶりの芝居が楽しいです(1)。ヒロインのお父さん志村狂斎をベテラン和海しょうさんが演じます。この役は実質的に副主役と言ってもいいでしょう。骨董狂いのダメ父親なのですが娘のお春を愛しています(2)。和海さんは本当に歌が上手で、芝居では重厚な演技、色気があって、何でもできる花男(花組らしい男役さんのこと)です。今回公演で退団されるのが大変惜しいです。原作になかった殿様の弟、秀千代(聖乃あすか)のヘナチョコ若様と小姓の空丸(美空真瑠)のかわいい演技、このコンビも見どころです。特に銀橋の下から出てくる所は一瞬なのでお見逃しなく。

楽曲は意図的に原作の曲をそのまま使っているようです。さすがに現代のファンが受け入れにくいのではないかと心配するものもあります。原作のスイングジャズ感を強調する編曲と楽器構成にすればもっとよかったなと思います。昭和歌謡を研究する身としては「僕は若い殿様」(=青い空僕の空)、「青葉の笛を知るや君」(=或る雨の午后)、「偉いぞ偉いぞ」(=東京スウィング)いずれも戦前ジャズの帝王ディックミネさん歌唱の名曲で胸熱ですわ。

ショー「グランミラージュ」はこれこそロマンチックレビューの本質。パステルカラー、広つば帽子、総踊り、そして優雅な時間が流れます。中詰め「シボネー」は8分間の長丁場、高揚感のある舞台。名歌手、和海しょうさんが歌いあげるところはテンション上がります。星風まどかちゃんを一之瀬航季さんが一人で肩に担いで登場する場面、これは驚きです。そして総員踊りまくりの豪華な見所です!とくにシボネー後半で上手側、侑輝大弥さんが汗だくになって暑苦しい顔でダンスを繰り広げるのは男役的色気が圧巻!ぜひ注目ください。夜の街の場面(黄色の衣装)愛乃一真さん(まのかずま)のキレキレ・ダンスにオペラグラスが釘づけになりました!ロケットダンスは黒を基調とした衣装で腰羽根なしシックで大人っぽい。後半のボレロ・ルージュも情熱的でよかったな。そして永久輝さんの歌をバックにトップコンビがデュエットダンス、本当に優雅です。

魅力たくさんの花組公演、機会がございましたらぜひご覧ください。(2023.7.19 院長)

(1)原作では大歌手ディック・ミネさん(だから殿の名も峰沢です)が演じ、楽曲「青い空僕の空」「或る雨の午后」「東京スウィング」をジャジーに歌うんですよ。

(2)原作では名優 志村喬さんが演じます。役名もそのまま志村さん。

カテゴリ 宝塚歌劇

2023年

7月

05日

水

80年代アイドル黄金期の幕開け「青い珊瑚礁」

壁の飾りをかえました。7月なので夏らしい曲を。

松田聖子「青い珊瑚礁」昭和55年(1980)作詞:三浦徳子 作曲:小田裕一郎 編曲:大村雅朗

三浦、大村コンビは昭和53年八神純子「みずいろの雨」で注目を集めました。ちょうどニューミュージックが全盛の年です。一方アイドル勢は不発が続いていました。その後昭和55年(1980)ニューミュージックがそろそろ下火になったころ、新しいアイドル松田聖子が「裸足の季節」でデビューしました。資生堂「エクボ洗顔フォーム」CMとタイアップし人気を上げます。2枚目シングル「青い珊瑚礁」は、松田の特長である伸びる高音を冒頭におくことで、印象を決定づけています。ここから立て続けにヒットを飛ばします。松田聖子の成功をきっかけに、80年代アイドルの時代が続きました。

80年代アイドル・サウンドはニューミュージックの洗練を取り入れた新しいサウンドと言えましょう。70年代アイドルの音とは明らかに異なります。77~79年頃のニューミュージック全盛期、即ちアイドル低迷時代のギャップを経由したことにより70年代スタイルと隔絶できたのだと思います。

作曲の小田裕一郎さん、初ヒットはサーカスのアメリカン・フィーリング昭和54年、滑らかで音の取りやすいメロディラインを持ちながらシティポップ的なセンスも高い(1 レコードコレクターズ2014年11月)こののちも多数アイドルに楽曲を提供。

大村さんの編曲は清潔感があって軽やかです。当時のヤマハ系、ポプコンの特徴ともいえます、しかしよく聴いてみると楽器は多く複雑な構成で、プロのサウンドという感じがします。

作詞の三浦徳子さんも「みずいろの雨」が出世作となり、79年にはシティポップ作品松原みき「真夜中のドア」も書いています。80年松田聖子の作品に続き次々にアイドルの作詞でヒットを出します。

当時院長は中学生、アイドルには興味がありませんでした。今もそれほど好きではありませんが、大人になって研究として聴くにつけ、アイドル・サウンドにおける作詞・作曲・編曲・演奏のプロ達の技巧の凝らし方が偉大だったのなあと感じます。

皆様機会がありましたらぜひ80年代アイドルサウンドの契機となる「青い珊瑚礁」をお聴きになってください。 (2023.7.5 院長)

2023年

6月

21日

水

梅雨ですね「みずいろの雨」

壁の飾りをかえました。

八神純子「みずいろの雨」昭和53年、詞:三浦徳子、曲:八神純子、編曲:大村雅朗

梅雨なので雨の歌にしたのですが、実は9月発売なんですね。10月19日TBS「ザ・ベストテン」今週のスポットライト出演をきっかけに大ヒット。オリコン最高2位、60万枚まで売れました。

八神さんて本当に歌上手ですよね。そして作曲・作詞の才能もあって。天才を感じます。そしてこの時代独特のサウンド。最近の言い方ですと「シティポップ」風なんでしょうか。聴くとあの頃の独特の空気があります。

最近、もしかしたらその空気とは「ポプコン」的サウンドなのではないかと思うようになりました。「ポプコン」、今の人には聞きなれないかもしれません、「ヤマハポピュラーソングコンテスト」(1)の略称です。都会的でおしゃれでスマートで色んな分野を取り入れた感じのサウンドです。対極にあるのはロック、ロックンロール、ハードロック、リズム&ブルース、ソウル、歌謡曲、演歌です。こういうコテコテな要素ではない、きれいなサウンドがポプコン的という気がします。うまく一言で言い表せずスミマセン。

さてこの曲のポプコン色は八神さんの経歴をみると明らかです。昭和49年(16歳)でポプコン優秀曲賞、翌年もポプコンで優秀曲賞に入賞。昭和53年1月にプロとしてレコードデビュー、デビュー当初からネム音楽院(=のちのヤマハ音楽院)出身の選抜メンバーで構成された専属バックバンドを率いていたということです。また編曲の大村雅朗さんはネム音楽院(ヤマハ音楽院)出身、ヤマハ音楽振興会に入りポプコンやコッキーポップ用の楽曲アレンジなどに携わっています。やはりポプコン色濃厚です。八神さんのヒット作(ポーラスターやパープルタウン、Mrブルーなどの)も編曲されていますね。

ポプコンに受賞し、デビューした方々(2)をみると何となくあの頃の雰囲気が思い出されます。ポプコン・サウンドとヤマハ系列、あの時代の一大分野と言っても良い気がします。誰か音楽雑誌などで分析研究してくれんかな。

皆様、梅雨で家にこもりがちの際は、ぜひ「みずいろの雨」ポプコン・サウンドをご鑑賞ください。(2023.6.21 院長)

(1)Wikiより:ヤマハポピュラーソングコンテストは、ヤマハ音楽振興会の主催で1969年から1986年まで行われたフォーク、ポップス、ロックの音楽コンテストである。第6回からはアマチュア向けのプロへの登龍門として開催されるようになった。グランプリ優勝者には自動的にレコードデビューが約束され、世界歌謡祭の出場資格を得ることができた。

(2)Wikiより:谷山浩子、八神純子(1974年)、渡辺真知子、中島みゆき、因幡晃(1975年)、佐々木幸男(1976年)、世良公則&ツイスト、安部恭弘(1977年)、佐野元春、長渕剛、円広志、大友裕子(1978年)、チャゲ&飛鳥、クリスタルキング(1979年)、Side by Side(伊丹哲也、十川知司)(1980年) 、雅夢(三浦和人)、きゅうてぃぱんちょす(杉山清貴&オメガトライブ)(1980年)、伊藤敏博、アラジン(高原兄)(1981年)、あみん(岡村孝子)(1982年)、TOM★CAT、辛島美登里(1983年)

←前の記事 「星組1789バスティーユの恋人たち」|次の記事「」→ |最新ブログ

2023年

6月

07日

水

宝塚星組 1789-バスティーユの恋人たち-

宝塚星組 1789-バスティーユの恋人たち- 2023.6.2~7.2 宝塚大劇場

壁の飾りをかえました。

オリジナルはフランスのロックオペラです。宝塚でも2015年月組で初演されました。これを歌上手の礼真琴さんが演じるとなると大変期待が高まっていたわけです。

しかしながら6/2に開幕したものの、2日目から休演になってしまいました。6/15まで休演が決定しているそうです(6/7時点)。

出演者体調不良のためということです。みなさん無事に回復され、また舞台に戻られることを願っています。

うーむ、しかし私がとっていたチケット3回分がバッチリ休演期間に重なっているではないか!ぜひ観たかった、残念なり。何かの機会で後半または東京など観劇したいところです。 (2023.6.7 院長)

2023年

5月

24日

水

ダブルトラック「ロール・オーバー・ベートーヴェン」

壁の飾りをかえました

The Beatles "Roll Over Beethoven" 1963年 作曲作詞Chuck Berry

2枚目のLP"With The Beatles"B面1曲目です(1)。ビートルズのオリジナルではなく、チャック・ベリー御大の作です(1956年)。ビートルズはレコードデビューする前からライブでレパートリーにしていました。62-63年頃のライブではジョージのテーマ曲になっていました。ジョージの歌にギターソロですからファンにはうれしい一曲です。イントロのギターが始まると客席が熱狂する光景が映像に残っています。ライブではリンゴのドラムもポールのベースもノリノリなんですよね。

一方レコード録音を聴くと、ライブに比べて随分おとなしい印象です。ジョージは結構クールな感じで歌っていますね。でも演奏に負けない厚みのあるサウンドになっています。これがダブルトラック(オーバーダビング)の効果です。つまりはじめに録音した歌にもう一度同じ人の歌を重ねるのです。このボーカル二重録りは当時画期的なアイデアだったと言われます。同時期62-63年の他のポピュラー音楽と比べれば一聴瞭然です(2)。単一録音またはエコーでふくらましたサウンドとは違います。当時これをやってるグループはほとんどないはずです。この曲でははじめのトラックで演奏と歌を一発録りし、次に歌とハンドクラップ(手拍子)を重ねているようです。なおこのLPでは”All my loving”でポールが自身でハモりをつけています、またジョージの"Don't bother me"もダブルトラックです。録音の工夫をチェックするのはビートルズ鑑賞の醍醐味ですね。

この曲他にも魅力がたくさん詰まっています。ジョージのギター・ソロはもちろん、ポールのベース、ジョンの正確なリズムギター、リンゴ・スターのドラム、賑やかなシンバル(3)、そして切れのあるホットなフィル・イン、どれもビートを感じますね。

ビートルズを語るとつい熱くなってしまいすみませんです。LP”with the Beatles”には初期ビートルズの魅力がたくさん詰まっています。機会がありましたらぜひお聴きください。(2023.5.24 院長)

(1)日本では写真のようにシングルで発売されました

(2)ロックで初めてダブルトラックを使ったのはバディー・ホリーと言われています。ビートルズ憧れのミュージシャンですね。"Words of love"で使われています。

(3)オープン・ハイハットかもしれません。でもライブ映像をみるとシンバルを叩いていますね。リンゴはシンバルの端をスティック中間部で叩くのが特徴で、ジャズっぽくチンチンと鳴らすのではなくシャンシャンという音色です。

←前の記事 雪組「ライラックの夢路/ジュエル・ド・パリ」|次の記事「宝塚星組 1789-バスティーユの恋人たち-」→ |最新ブログ

2023年

5月

03日

水

雪組「ライラックの夢路/ジュエル・ド・パリ」

院内の飾りをかえました。

宝塚雪組「ライラックの夢路/ジュエル・ド・パリ」

トップ娘役夢白あやさんの大劇場お披露目公演です。

貴族ドロイゼン家の長兄ハインドリッヒ(彩風咲奈)はドイツに鉄道事業を起こそうとする、当初は家のために始めたが、やがて国家と国民のため事業をやり抜きたいと使命感を持つ、多くの障壁を乗り越えていく。一途な気持ちを持って前進する役は彩風さんによく合います(1)。

そして新トップ娘役の夢白あやさん、本当にかわいい。そこにいるだけで華がありますね。一方、前の宙組からもそうですが、芯の強い女性役を演じると存在感があるのです。しばらくこのトップコンビが楽しみです。

この劇は多くのテーマが含まれているので1回の観劇だけではなかなか散漫な印象になりそうですが、それぞれのテーマは面白くて結構入り込んでしまいます。

貴族ドロイゼン家の兄弟の結束。小国の集まりだった旧システムのドイツから統一ドイツ国に移行する時代背景。工業化のプロセス。鉄道事業に必要な技術力と資金調達法の工夫(2)。また女性の生き方と女性の自立とは何か。そしてハインドリヒとエリーゼの恋。長兄ハインドリヒと次男以下と立場の違い。などなど。

朝美絢さんのカッコよさ、深い演技も見どころですし、和希そらさんの軍服姿と歌もいい。縣千さんは鉄職人の役どころ、鉄工所場面ではすばらしい踊りが見どころです。

ショーは「ジュエル・ド・パリ」、藤井大介先生のショーらしく派手な味付け+要所に男役の女装あり。和希そらさんのクレオパトラは腹筋バキバキです、歌唱も素晴らしいですねー。中詰めフレンチカンカンは大規模、そして男役重鎮までカンカンに参加。ショー全体としてはパリ関連の歌が多く、曲自体は古くさいかもしれぬがダイスケ先生風味でアレンジの妙です。

この日のベース担当は院長が好きな梶山伊織さん、グルーヴあふれるビートを弾くベーシストさんです。バスティーユの場面、イントロはキャピトルズの”Cool Jerk”(1966年)を彷彿させる、身体の内側からリズムが湧き出てきそうなリズム!しかしそこからフランス国歌ラ・マルセイエーズに移るという。70-80年テイスト楽曲あり、ラテン曲ありカッコイイぜ。

フィナーレ・エトワール音彩唯さんがスゴイ迫力でした、後になるほどテンションが上がる、不安感なし泰然自若、堂々の独唱、一聴の価値あり!

見どころたくさん雪組の舞台、皆様ぜひご覧ください。(2023.5.3追記5.19院長)

(1)前作「蒼穹の昴」の梁文秀役、2017年「ひかりふる路」のダントン役

(2)作・演出・振付の謝 珠栄先生が公演プログラムで『ドイツ工業化における鉄道業』(大阪大学経済学部、鴋澤 歩(ばんざわ あゆむ)教授)という本を読んで本作品を書こうと思った、と仰っています。さらに別のページでは鴋澤先生による、19世紀のドイツ国内事情と産業発展と鉄道事業開発について解説が掲載されています。これはかなり勉強になります!ぜひご一読されると劇の理解が深まると思います。

←前の記事「ジョンの三連符"All My Loving"」|次の記事”Roll Over Beethoven”→ |最新ブログ記事→

2023年

4月

19日

水

ジョンの三連符"All My Loving"

The Beatles "All My Loving"1963, Lennon-McCartney

三連符シリーズ3回目です。有無を言わせぬ名曲です。どこが三連なのかというとジョンレノンのリズムギターです。

ロッカバラードと違ってかなり速い、6連だと言う人もいますね。そして1番目と4番目にきっちりアクセントをつけて正確です。ものすごくドライブしています。作曲はポールなのですが、ジョンの三連符ギターがあることでスゴク情熱度が増すのです。

ギターはリッケンバッカー325です(1)。ギブソンだと重く粘い、フェンダーはキラキラしすぎ、やはりこの三連はリッケンバッカー独特の乾燥した音色がイイですね。楽譜やライブ映像をみると1-4弦しか弾いていないようです。確かにこの速さと軽さを出すには低音5,6弦は不要です。

さてこの曲は聴きどころがいっぱいあるのです。ポールのランニングベース、楽譜だけみるとただの四分音符ですが4ビートスイングリズムです。リンゴのドラムはシャッフルビートでこれもスイングっぽい感じです。ジョージのソロ演奏はチェット・アトキンス風のカントリーギター(2)。そしてコーラスワークもカッコいいんですよ(4)。どれもこれも溶けあって名曲になったのですね。

皆様"All My Loving"をぜひお聴きください、そして耳をすましてジョンレノンの三連符ギターにご傾聴ください。(2023.4.19 院長)

(1)2枚目の写真。30年前たくさんバイトして買いました。最近はめっきり弾かなくなりました。

(2)ついでにジョージのギター機種はグレッチのカントリージェントルマン。この当時ジョージはカントリーギターの名手チェットアトキンスに憧れていたそうで、同じ機種を使っていたといいます。わかるわかる、ファンなら同じ楽器買いたくなりますよね。⇒(1)もそれです。

(3)気付いた方もいるかもしれませんが、ジョンのギターパート以外はけっこうシックな曲構成になっているのです。ここにジョンの三連符ギターが加わり、ビートと情感が与えられたのですね。

(4)当時ビートルズ得意の録音技術、ダブルトラック(同じ人が2回ダビングで重ねて録音すること、音が分厚くなる)が使用されています。ポールのメインボーカルがダブルトラックです。

2023年

4月

05日

水

宙組トップスター真風涼帆さん

2回連続ですみません

敬愛するトップスター真風涼帆さん、今回作品カジノ・ロワイヤルで退団されます。スーツと黒燕尾が似合う、立ってるだけで絵になるカッコイイ男役さんです。恵まれた体格そして雰囲気。よく、男役らしい男役、と言われます。アイドル的、王子様的なスターではなく、カッコよさ、重厚さが魅力のスターさんです。(星組若手時代はどうやら王子様路線で売り出そうとしていて、宙組に組替え後重厚路線にシフトしたように思います)独特のセリフ回し、仕草、歌唱、この真風スタイルももう見納めかと思うと惜しまれます。今後この男役芸を継いでくださる方はしばらく出ないのでないかと思います。

5年7ヶ月のトップ在任期間は平成以後3番目の長さだそうです。この間合計17作、うちコンサート2作とスヴィッツラハウス以外の14作観に行けました。あれもこれも楽しかった。芝居は「男の友情」と「正義」がテーマ、そしてなぜか多い「ロシアもの」、やはり真風さんと言えばこの系統でしょう。そしてショーは「黒燕尾」「ギラギラ」「大人」が似合いますよね。

観れるのもあと数回かぎり。宝塚というのは誰もがいつかは退団しなければならないのだがやはりさびしいです。 (2023.4.5 院長)

←前の記事「宝塚宙組カジノ・ロワイヤル」|次の記事「ジョンレノンの三連符All My Loving」→ |最新ブログ記事→

作品の思い出 長くてすみません

(宙組トップスター前夜くらいから)

(-2)2017年2-4月『王妃の館』フランス国王ルイ14世(の霊?)、重厚な役が似合う。朝夏さん退団のときルイ14世のセリフを使った。『VIVA! FESTA!』宙組名物「ソーラン宙組!」が生まれた瞬間です、真風さんの「ドッコイショー」の迫力は忘れられません。

(-1)17年8-11月『神々の土地』フェリックス・ユスポフ、男の友情に泣いた。ロシア物。『クラシカル ビジュー』前トップ朝夏さん退団公演。真風さんが朝夏さんを持ち上げるリフトに驚き。朝夏さん退団さよならショーでは真風さんが男泣きをこらえるシーンあり、感動しました。

(宙組トップスター就任)

(1)18年1月『WEST SIDE STORY』プレお披露目。有名ミュージカル。純粋な心を持つ若者トニー役。抽選で真風さんサイン色紙が当たったのも良い思い出。

(2)18年3-6月『天は赤い河のほとり』カイル王子、大劇場お披露目公演、2番手芹香さんとのバディ感あふれる劇。『シトラスの風-Sunrise-』アモールでは真風、芹香、愛月、星条4名の重厚な男役達が銀橋渡りで壮観、明日エナジー、サンライズと名曲を迫力の真風節で歌う!

(3)18年10-12月『白鷺の城』和物ショー、陰陽師・武将・江戸祭禮の男を演じる。『異人たちのルネサンス』ダ・ヴィンチ、好青年役。芹香メディチと対決。

(4)2019年2月(博多座)『黒い瞳』ニコライ、愛月プガチョフと男の友情劇、泣きました!ロシア物。『VIVA! FESTA! in HAKATA』再びソーラン節、博多座、客席降りでは地鳴りのようなグルーヴ、観れてよかった。

(5)2019年4-7月『オーシャンズ11』院長が最も好きな作品。ダニー・オーシャン役、セリフも仕草も衣装も最高にカッコイイ。1幕終わりの後ろ姿、背中で男役を演じる姿。2幕ラスト客席後方から現れる真風さん。通路真横を通り過ぎたのが忘れられない。芹香ラスティと男の友情+相棒劇も見どころ。好きなセリフ「25ドルのチップを6枚」「元気出せよ、まだ1か月あるぜ!」

(6)19年8-9月、『追憶のバルセロナ』男の友情劇、スペイン貴族の子息で軍人でもある真風フランシスコと芹香アントニオ、そして瀕死のフランシスコを助ける桜木ロベルトの友情に感動。『NICE GUY!!』(全国ツアー)スーツ、黒燕尾が似合う。客席降りで真風さんとハイタッチできたのもいい思い出。

(7)2019年11-20年2月『El Japón(エル ハポン)-イスパニアのサムライ-』 和洋折衷劇。剣士蒲田治道、剣の道を極めんとする求道者の役が似合う。芹香アレハンドロとの友情にしみじみ。剣の闘いシーンは迫力。『アクアヴィーテ(aquavitae)!!』藤井大介先生作、ウィスキーをテーマにしたショー。登場シーンからカッコ良すぎ。ギラギラ衣装が似合う。男役真風涼帆の魅力がたっぷり詰まった名作。

(8)20年8-9月『FLYING SAPA-フライング サパ-』オバク役、数か月コロナ休演から再開の作品。宝塚に珍しいストレートプレイ、ウエクミ先生の作品は難解だった。

(9)20年11-21年2月『アナスタシア』ディミトリ。詐欺師だが純真な心を持つ好青年役。これもロシア物。

(10)21年4月『ホテル スヴィッツラ ハウス』 ロベルト・フォン・アムスベルク。コロナ休演でこれだけ観れなかった、残念。DVDで観劇。

(11)21年6-9月『シャーロック・ホームズ-The Game Is Afoot!-』シャーロック・ホームズ、名探偵で英国紳士で理知的かつ正義感あふれる男。サイコパス的な悪役芹香モリアーティと対決する。剣術の心得があったり地下組織で世を征服する計画などは「カジノロワイヤル」に引き継がれる。『Délicieux(デリシュー)!』

(12)21年11-12月『バロンの末裔』エドワード/ローレンス2役、貴族的な潔さでダンディに生き抜く姿、真風さんの魅力が出ている。『アクアヴィーテ(aquavitae)!!』再演、これ観たくて福岡まで行きました。

(13)22年2-5月『NEVER SAY GOODBYE』 ジョルジュ役、正義感と友情を演じる。

(14)22年8-11月『HiGH&LOW-THE PREQUEL-』山王連合のリーダー、コブラ役、彼らの正義を貫く。芹香ロッキーとは敵同士だが友情もある。潤花ちゃんとのラブストーリーが爽やか。『Capricciosa(カプリチョーザ)!!』退団を示唆するシーンあり泣けます。

(15)23年3-6月『カジノ・ロワイヤル〜我が名はボンド〜』ジェームズ・ボンド役。退団作。前回ブログ参照。これもいわばロシア物。

2023年

3月

15日

水

宝塚宙組「カジノ・ロワイヤル」

宝塚宙組「カジノ・ロワイヤル」

宙組トップスター真風涼帆さん、潤花さんの退団公演です。

007カジノ・ロワイヤルの宝塚版、原作や映画とは異なる話に作られているようです。歌で話を進めていく形式で楽曲が多いです。話はあまりシリアスでなく、戦闘やアクションも過激ではありません。コメディー要素が多く、過去作品のパロディがたくさん出てきますから、宙組を観てきたファンは感慨深いです。純粋にエンタテインメントとして楽しめる作品です。3時間があっという間ですよ。

とにかく真風さんの男役を存分に楽しめる作品です。スーツ、タキシード、トレンチコート、革ジャケット・・・と真風さんのためにあるような衣装もカッコイイですし、シャンパーニュ、マティーニ、シガレットが似合う。台詞も歌唱も真風節が満載。そして銀橋にて斜め45度で眼をカッと見開き見栄を切る真風ポーズ。どれも円熟の男役芸集大成です。真風さんはよく「宝塚らしい男役」と評されます。これだけ重厚なトップさんはこれからしばらく出ないのでないかと思います。しっかり眼に焼き付けておきたいと思います。

潤花ちゃん、雪組時代にはやや目立たなかったかもしれないが、宙組に組替えし真風さんの隣にきて輝きが増しました。魅力が開いた大輪の花です。潤花ちゃんの陽パワー本当に可愛かった!宙組に来て本当にいい役を務められました。

二番手芹香さんは敵役ル・シッフル、いつもながらものすごい迫力の演技です。ラスボス感を演じておられます。懐かしのラスプーチンまであります!もちろんいつもの芹香さん熱唱も聴きどころです。

寿つかさ組長(すっしーさん)が今回退団されます。宙組創設時から在籍され、そして長年組長を務められました。すっしーさんの見せ場が随所にあって大きな拍手が上がりました。

紫藤りゅうさんも退団、今回はCIA諜報部員を演じます、これがノーブルな空気の紫藤さんにぴったり。真風さんをスマートに手助けする場面や、カジノの勝ち金でゴージャスに遊ぶなど紫藤さんのカッコよさが出ています。3国、英(真風)、米(紫藤)、仏(瑠風)の諜報部員の並びはスタイリッシュで高身長な宙組らしいシーンです。

本作品、その他も見どころ沢山です。若翔りつさんのツヴァインシュタイン博士、マッドサイエンティストの役作りと歌が魅力。そして優希しおんさんキレキレな踊りは眼が離せません!ぜひ注目してください。

皆様機会がありましたらぜひ宙組の舞台をご覧ください。(2023.3.15院長)

いつもは各組のポスターを飾っていますが、今回は院長が敬愛する真風さんの過去作品を並べております。

←前の記事「三連符Only You, Great Pretender」|次の記事「宙組トップスター真風涼帆さん」→ |最新ブログ記事→

2023年

3月

01日

水

三連符の魅力Only You, Great Pretender

壁の飾りをかえました

ザ・プラターズ”Only You”1955年作曲・作詞Buck Ram

三連符ってどんなの?と聞かれたら、日本の曲だと津軽海峡冬景色、洋楽なら”Only You”でしょう。

これこれ!このイントロですよ。この三連符から盛り上がりますね。リード歌手のトニー・ウィリアムズ、ファルセットが本当に気持ちよく抜けます!そしてきれいなドゥーワップコーラス。バックの演奏でずっと三連符が鳴っているんですね。ヴォーカルは4分の4で、バックが三連符。ハチロク(8分の6)とか8分の12と言われることもあります。三連符をベースにしたドゥーワップやロックやポップスのことを「ロッカ・バラード」と言ったりします。三連符って哀愁や情熱の感じがでますよね。

"Only You"はビルボードR&Bチャートで7週連続1位、全米ポップチャート5位まで上昇し、大ヒットしたそうです。プラターズは続いて同じ年(55年11月)に「グレート・プリテンダー」"The Great Pretender"を発表し56年にR&Bと全米ポップチャート両方とも1位に輝きました。この曲も三連符のドゥーワップでいい曲なんですよ。(1)

皆様、機会がありましたら三連符の名曲"Only You", "The Great Pretender"ぜひお聴きください。(2023.3.1 院長)

(1)2曲とも映画「アメリカングラフィティ」で印象的に使われていました。若いとき何十回いや百回以上観ましたからシーンを思い出します。次の曲へのつながりも、ウルフマンのDJも覚えました、懐かしいなあ。

2023年

2月

15日

水

宝塚月組 応天の門/Deep Sea

壁の飾りをかえました。

宝塚月組「応天の門/Deep Sea」

「応天の門」は漫画原作の舞台化です。原作はまだ完結していません。

藤原家が権力抗争を繰り広げる中、藤原多美子暗殺の謀略を菅原道真が暴いてゆくストーリーです。同時に、道真が人間的に成長する姿や在原業平の心がかわってゆく様が描かれます。テンポ速くスリリングに展開します。次はどうなるんだと観ているとあっという間にラストになります。

月城かなとさんの道真は頭脳明晰で人文、自然科学ともに明るい。次々に謎解きを進めるさまは鮮やかです。

唐から日本へやってきた昭姫(海乃美月)は、頑固な道真の心を変えてゆきます。姉御的存在感が海乃さんによく合います。なお道真とは一切恋愛関係になりません。

在原業平役の鳳月杏さんは貫禄十分、コミカルな面もシリアスな芝居もなんでも演じます、歌も素晴らしい。

よく芝居の月組と言われます、脇を固める役者さんの演技の作り込みも見どころです。朝儀の場面、藤原良房(光月るう)と藤原良相(春海ゆう)の権力抗争。言葉少なくともわずかな仕草や目線芝居だけで並みならぬ緊張感の火花がバチバチ飛ぶさまを演じます。また道真の父、菅原是善(佳城葵)の芝居も深い。過去に長男吉祥丸を失った悲しい過去を持つが故に、三男の道真を案ずる親の気持ちが伝わってきます。

この劇、いろんな要素が絡み合って話が進んでいきます。百鬼夜行の謎の解明、藤原家の権力抗争、多美子暗殺計画の阻止、在原業平と藤原高子の恋、菅原道真の人間成長、道真の兄吉祥丸と藤原家の因縁、道真と関わることで在原業平や昭姫の心が変化。それぞれの軸で観ていくと深くて重層的だなあと思います。

後半のショーはDeep Sea海神たちのカルナバル。ラテン・グルーヴショーでした。衣装もダンスも華やかです。私の好きな場面は、S6 Groovy Grove礼華はるが率いる若手たちのエネルギッシュなダンスです、曲はテンプテーションズのGet Readyかっこいいです。そしてS10フィナーレのベサメ・ムーチョ、シボネーとラテンナンバーから黒い瞳タンゴ・デュエットダンス。

皆様機会がありましたらぜひ月組の舞台をご覧ください。(2023.2.15院長)

ブログカテゴリ 宝塚

←前の記事「津軽海峡冬景色」|次の記事「三連符Only You, Great Pretender」→ |最新ブログ記事→

2023年

2月

01日

水

魅惑の三連符「津軽海峡・冬景色」

壁の飾りをかえました。

石川さゆり「津軽海峡・冬景色」昭和52年作詞:阿久悠、作曲:三木たかし

まだまだ寒い日が続きますね。北国の歌を聴いています。石川さゆり19歳時の歌唱です、上手いですね~!若いのにこんなに力強い情感が出せたなんてスゴイです。

その情感は歌の力以外にも、曲にいろんな仕掛けがあるからなんですね。

まずは特徴的な三連符リズムです。うえの/はつの/やこう/れえしゃ/おりた/ときか/らー、見事に3個ずつです。大アクセントを奇数節の1個目、中アクセントを偶数節につけます。三連符はアクセントがないとダラっとしてしまいます。これ洋楽でいうロッカバラードのリズムです、昔のリズム&ブルースやオールディーズによく使われました。三連符は強い情念を伝える力を持っています。

メロディーですが、この曲は演歌ということにはなっていますがヨナ抜き(2)ではありません。Aマイナー(イ短調、主音ラ)です、白鍵盤をラから順番に弾くとこれになる。7番目の音ソは1回だけ出てきます、ただしソ#です(3)。ヨナ抜きほど日本風ではないメロディーでちょっとメランコリックな洋楽的な響きも残すのです。そしてコード進行が凝っていてツー・ファイブ・ワン(IIm7-V7-I)進行が使われています。ジャズでよく使われると言います。「青森駅は」の次「雪のなか」、最後の「津軽海峡冬景色」のところがBm7♭5→E7→Amです。定番のIV-V-I進行(4)の最初のIVを代理コードIIにしたヤツです。定番のIVよりもちょっと不安定さがあってカッコよくなり、さらにルート音がシ→ミ→ラと5度ずつ下がることによって、IV-V-Iより力強さがでるとされています。この進行で曲が伝えたい情念がさらに強く表現されるのです。

作曲の三木たかし先生は、三連符、西洋音階の短調、ツーファイブ進行など様々な技巧を盛り込んでおられるんですね。そして阿久悠さんの作詞と石川さゆりさんの歌唱がみごとに溶け合った名曲です。

今ではいわゆる「演歌の代表曲」的に思われていますが、こうやって聴くとなかなか洋楽のエッセンスも取り入れていてカッコイイなあと思います。そういえばこの時代の石川さゆりさんはドレスで歌っていました(5)。歌番組、レコード会社、芸能事務所も「石川さゆりは和服演歌とは一線を画しポップスで売り出す」という認識であったのだろうと推測されます。

皆さま機会がありましたらこの三連符の名曲ぜひお聴きください。(2023.2.1院長)

(1)その昔ギターを練習したとき初心者向けのギター教本で、三連符のページで「津軽海峡冬景色のリズムです」と書いてありました。誰もが歌えるほど浸透していたのです。

(2)ヨナ抜き音階:前回ブログ「函館の女」を御参照ください。

(3)ちなみに7番(ソ)を#半音上げた短調は和声的短音階と言って、主音(ラ)で終止させる力を強める働きがあります、だからフィナーレの「ふゆげーしき」が「し(ソ#)き(ラ終止)」となっているのです。

(4)カデンツ進行:安定して終止させる和音進行、数種類定番がある。Iは主音のドが根音ドミソ和音これが最も安定、IVは4番目のファが根音ファラド、Vは5番目ソが根音ソシレ。

(5)昭和52年2/28歌のベストテン、12/20FNS歌謡祭優秀歌唱賞、12/31日本レコード大賞・歌唱賞、12/31紅白歌合戦、この辺すべて洋装です。昭和63年頃までドレスで歌っている画像が残っています。

2023年

1月

13日

金

ヨナ抜き音階「函館の女」

壁の飾りをかえました。

北島三郎「函館の女」昭和40年作詞:星野哲郎、作曲:島津伸男

寒くなると北国を歌った曲を聴きたくなります、なぜでしょうか?。寒さを忘れるため夏の曲でもよさそうなのに。さて冬らしい曲のうちなぜサブちゃんなのかというと、前々回クリスマスソングの「ママがサンタにキッスした」を聴いているときからずっと「函館の女」が頭をぐるぐる回って耳から離れないからです。

理由はわかっています、出だしが途中まで同じ音階だからです(1)。これがヨナ抜き音階とかペンタトニックと言われるアレです。ヨナ抜きとは、通常のドレミファソラシの7音から4番目ファと7番目のシを抜いた5音階です。日本で古くからある音階であり、日本的メロディーになると言われています。「ママがサンタに」はヨナ抜きで始まり途中からリズム&ブルースを交えた通常音階になりますが、「函館の女」は終わりまで完全にヨナ抜きです(2)。

「函館の女」サブちゃんの歌唱は演歌の歌い方ですし、曲もヨナ抜き音階だし、確かに演歌に分類されます。しかし演奏をよく聴いてみると、いわゆる「演歌」でない部分があります。バックの演奏は明るいんですよ。管楽器はラテンの響きで、北国の暗さはありません。ギターなんかポールアンカ「ダイアナ」、ニールセダカ「オー、キャロル」のままですよ!

これは昭和40年時点ではまだ「演歌」が確立されていなかったからと考えられます。以前の記事で書きましたが、「演歌」は昭和40年代に商業的に作られたもので、それまでは単に流行歌、歌謡曲でしたから大衆が好むものなら何でも様々なリズムやスタイルを取り入れた曲が多かったわけです。「函館の女」はそんな過渡期の曲と言えましょう。いずれにしてもサブちゃんの名歌唱とともにヨナ抜き音階と陽気なバックとのバランスが大きな魅力です。

皆さま寒さ厳しい折です、北国に思いを馳せながらぜひこの名曲をもう一度お聴きください。(2023.1.18院長)

ブログカテゴリ 音楽

(1)はーるばるきたぜはこだててへー(ドーレミソラドレミミミミミー)、I saw Mommy kissing Santa Claus (ドーレミソラド シソミ) ついでにテンプテーションズの「マイガール」まで脳内で同時に鳴ってきます。これもペンタトニックです。

(2)ピアノの黒鍵を順に弾くとヨナ抜き音階になっています。古畑任三郎が「函館の女」をピアノの黒鍵だけで弾くという有名な場面があります。試しにやってみてください。

2023年

1月

04日

水

宝塚花組 うたかたの恋/ENCHANTEMENT

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。

壁の飾りをかえました。宝塚花組「うたかたの恋/ENCHANTEMENT」

うたかたの恋は初演から40年、大劇場の再演は30年ぶりに上演されました。話は「マイヤーリンク事件」という実際にあった謎の情死事件をもとにしているそうです。明るい物語ではありません。現代向けに潤色したといえどもさすがにスローに感じます。しかしとにかく美しい。主役ルドルフ柚香さんの軍服・礼装姿、立居振舞い、そして影ある芝居に耽美的な魅力が発揮されます。そしてマリー星風まどかさんの純真で儚い姿が寄り添うという、二人の組み合わせも美しい。舞台セット、花組たちの衣装ふくめ全体が本当に美しいです。

今回で花組から専科に異動される水美舞斗さん、自由人であり友情を大切にするジャン・サルヴァドルの人情味あふれる芝居がいい!見どころは、舞踏会でルドルフの正妻ステファニー妃の意地悪からマリー(星風)をダンスで守る場面です、友情に厚い男気に感動いたします。

この劇はともすれば少人数芝居になりそうですが、舞踏会や酒場シーンを取り上げ、多くの花組組子の登場機会があるのも嬉しい所です。舞踏会はドレスに黒燕尾、酒場では軍服と「観たい姿」の宝庫です。

ラストシーン影ソロが、龍季澪さんと花海凛さん、すばらしい歌唱です。龍季さんは101期男役8年目で歌ウマとして着実に定評あります。花海さんはなんと108期1年目ですこれからが楽しみです。

後半はENCHANTEMENT、香水をテーマにしたショーです。

演出の野口先生はブロードウェイ的な華やかなショーが特徴だと思います。今回もスター、衣装、舞台装置どれをとってもまさに今の花組の華やかさを活かしたショーです。

そして男役の女装も大変美しい!プロローグのエイト・シャルマント。そしてロケットダンスリーダーの希波らいと(103期)さん、超絶スタイルが良い、ファッションモデルかと思うほど。水美舞斗さん(95期)と女装の聖乃あすか(100期)さんの美しい取り合わせも見どころです。

二番手の水美さんは本公演で花組から専科に異動されることもあり、いいシーンが沢山ありました。銀橋で同期の柚香さんと二人でカッコよく組む様は本当に男役の極みです。星風まどかちゃんを高速リフトするシーンでは長い拍手が湧きおこりました。

デュエットダンスの影ソロは再び龍季さん、テキサス州出身で英語歌唱が抜群!いい歌聴かせていただきました。

皆様機会がありましたら花組の舞台をぜひご観劇ください。(2023.1.4 院長)

(1)個人的には酒場シーン大好きで、登場するお酒を双眼鏡で観察しています。ロマネコンティやシャンボールニュジニーやラフィットが登場します(ラベルが1880年代のものと違うと思うけど)。そうそうマイヤーリンクの別荘で馭者のブラットフィッシュ(聖乃あすか)がトカイワインを勧める場面、トカイはハンガリーの名産ワインでオーストリア・ハンガリー帝国にちなんだものなんでしょうね。

2022年

12月

14日

水

クリスマス「ママがサンタにキッスした」

壁の飾りをかえました。

ジャクソン5「ママがサンタにキッスした」1970年原題”I Saw Mommy Kissing Santa Claus” 作詞・作曲:トミー・コナー

オリジナルは1952年7月ミシシッピ出身のジミー・ボイド少年の録音、その後数多くの歌手がカバーしました。このジャクソン5バージョンが最も有名ではないでしょうか。

歌手は天才少年マイケル・ジャクソン(1)。録音したのはまだ12歳の誕生日前です。もう何も言わずに、かわいらしい、のびのびとしたマイケルの声を聴いてください!

歌詞の内容はクリスマスのほほえましいお話です(2)、題名からでもわかりますよね。よく聴いてみると曲の最後で、マイケルが「もうみんな信じてよ、本当に見たんだから」と言いますが、家族はまるで取り合ってくれません。ここもかわいいですね。幸せいっぱいの歌です。

ジャクソン5のクリスマス・アルバムもあります。いい曲がいっぱいです。皆様ぜひさがしてお楽しみください。

2022年もブログにおつきあいくださりありがとうございました。皆様よいクリスマスをお過ごしください、そして幸せな新年をお迎えください。2022/12/14(院長)。

(1)写真左上の少年です。マイケルジャクソンは1958年8月29日生まれ、この曲を含むLP”Jackson 5 Christmas Album”は1970年10月15日にリリースました。録音は12歳の誕生日前といわれます。

(2)歌詞に I saw Mommy kissing Santa Claus/ Underneath the mistletoe last night. とあります。mistletoeとはヤドリギのことだそうです。英米ではクリスマスにヤドリギの下にいる相手にキスをする風習があるそうです。もともとスカンジナビアの伝説が由来で、ヤドリギの下で出会った男女はキスをしなければならない、そしてヤドリギの下でキスをした二人は幸せになれる、というものだそうです。なるほど、だからUnderneath the mistletoeなのね。これまた幸せな話ですね。勉強になりました。

2022年

11月

30日

水

秋の夜中に(2)「夜明けのスキャット」

壁の飾りをかえました。

由紀さおり「夜明けのスキャット」昭和44年 作詞:山上路夫、作曲:いずみたく

不思議な曲です。ワンコーラスまるまる歌詞なし、スキャットだけという思い切った曲です。2番は歌詞ありです。透き通る歌声、夜にぴったりです。

もともとスキャットの部分だけ「夜のバラード」(1)という夜のラジオ放送のテーマ曲に使われたそうです。由紀さおりさんはデビュー当初ヒット曲がなくCMやTVラジオ主題歌の仕事が多く、明治製菓のCMも歌っていました。あの有名な「チョッコレート、チョッコレート、チョコレートは明治」も由紀さんです。このラジオ番組は明治製菓の提供だったので由紀さんがテーマ曲の歌手に誘われたということです。作曲のいずみさんが走り書きで書いた楽譜を渡され、その場で「適当に言葉をつけて歌って」と言われたそうです。それでスキャットになったわけです。こんないい加減な経緯で出来た曲ですが番組で放送してみると、問い合わせが殺到しました。そこで歌詞もつけてレコード化されたのです(2)。昭和44年3月10日にリリースされ、100万枚以上の大ヒットになりました。そして同年末の第20回NHK紅白に初出場しています。

後年、米国のジャズオーケストラ”ピンク・マルティーニ”と由紀さんのコラボアルバム「1969」が世界的大ヒットし(3)、再び「夜のスキャット」が注目されました。

皆様、静かな夜にぜひ由紀さんのスキャットをお聴きください。2022/11/30(院長)

(1)東京放送(現在のTBS)放送期間:昭和41年6月20日 - 46年9月30日、放送時間:月-金 22:40-23:00

(2)この経緯は由紀さおり著「明日へのスキャット」集英社にしるされています。

(3)2011年10月にリリース。カナダ、シンガポール、米国、ギリシャ、日本でチャート獲得。他の「ピンクマルティーニ」作品もおすすめです。院長お気に入りのバンドです。

←前の記事「星組 ディミトリ/JAGUAR BEAT」|次の記事「クリスマス ママがサンタにキッスした」→ |最新ブログ

2022年

11月

16日

水

宝塚星組「ディミトリ/JAGUAR BEAT」

壁の飾りをかえました。

宝塚星組「ディミトリ/JAGUAR BEAT」宝塚大劇場2022年11月12日〜12月13日

13世紀1220年頃のジョージア(旧グルジア)を舞台としたドラマティックな歴史ロマン。これはとてもいい話です。夫婦愛そして国家への愛がテーマになっていて感動します。中東地域で13世紀って馴染みない時代背景ですが、事前知識がなくともわかりやすい劇でした。4つの国、ジョージア王国、ルーム・セルジューク国、モンゴル帝国、亡国ホラズム国、それぞれのもくろみと事情がある。運命に翻弄されるディミトリ(礼真琴)とルスダン(舞空瞳)の姿をみて泣くお客さん続出です。

いつものことですが礼真琴さんは歌がうまい!歌ウマは正義です。そして楽曲もすばらしかった。歌唱力のある方には難しい曲を当て舞台はさらに良くなる好循環。ヒロイン舞空瞳さん、踊り上手で芝居の表現力も素晴らしいですね。可愛い少女が、女王の責任を負う、そしてディミトリへの愛が変化してゆく様はハラハラとします。

瀬央ゆりあさん、何と前半45分間出番なし。チンギスハンに追い詰められたホラズム国の帝王ジャラルッディーン役。戦争好きの非道な王と観客に思わせておいて、実際に登場してみると、強くて道理のわかる懐深い大人物、というカッコイイ男をこなしておられます。これは実際に劇を観ていただきたいところです。

綺城ひか理さんは国王ギオルギ4世を演じます。出番は前半だけですが、妻に対する愛の形、国家への愛とは何か、ディミトリに見せる。これが後半への伏線になっているのですね。妻役の有沙瞳さんとのかけ合いもすばらしい。綺城さん、歌が上手い、そしてますます重厚感が出ておられます。

劇だけでもたくさん話したいことがありますが、長くなるのでショー「JAGUAR BEAT」に移ります。ジャガービート、これはとにかくド派手で賑やかなショーです。このギラギラした感じは何か覚えがあるなと思っていたら、「歌劇」11月号に「デビッド・ボウイのジギースターダストみたいに」と書いてありました、確かにそうです!ショーの楽曲もめちゃくちゃ良い!テーマ曲は特撮ヒーロー的な曲の作り方そして楽器の使い方によせている気がします。ほかにはロック系の曲も多く、これらは80年代邦楽のテイストでしょうか。ショーを通してビート、疾走感が前面に押し出されています。あっという間の55分間です。

院長の好きな天華えまさん、ジャガーの衣装で登場、華麗な舞を披露されます、カッコイイです、さすがスター天華さん!別衣装で銀橋ソロ歌唱もあって大変見所です。

そしてカッコよさでは朝水りょうさんもすごいです。今回超短髪の金髪にしてシャープさが際立っています。

若手も活躍しています。青風希央クン(105期4年目)、敵国に攻め込まれた市民の役、踏絵を拒否して斬られる場面でセンタースポットライトを浴びて見事に散ります!ショーでも長身を生かしたダンス姿カッコイイです。これからの活躍が楽しみです。

総踊り的な多人数の場面が多いです。そのため、あの人も見たいこの人も見たいので眼がたりないです。回数をたくさん観たいところです。

とにかく芝居もショーも見どころたくさん。皆様機会がありましたらぜひ星組の素晴らしい舞台をご覧ください。2022/11/16(院長)

2022年

11月

02日

水

秋の夜長に「夜間飛行」

壁の飾りをかえました。

ちあきなおみ「夜間飛行」昭和48年作詞:吉田旺、作曲:中村泰士

さて前回までにお話した、1977年前後に生まれたシティポップは複雑な技術を用いた新しい曲のジャンルでした。しかしその少し前の時代からすでに職業作家による凝った作りの曲がちらほら出ています。この吉田、中村コンビによるちあきなおみ作品もその一つだと思います。

昭和47年レコード大賞の「喝采」そして48年2月「劇場」に続く本作48年6月「夜間飛行」はのちにドラマチック歌謡3部作と言われるようになりました。どれも名作です。

歌謡曲でもないジャズでもないロックでもない、しっとりした曲調で、いわばヨーロピアンでしょうか。ベースラインがかっこいいんですよね。そしてオーケストラも流麗。間奏でフランス語機内アナウンス(1)が一気にドラマの世界へ惹きつけてくれます。パリ、オルリー空港(2)に着陸前、揺れながらゆっくり高度を下げる機体、窓越しの情景が広がります。ひとつのドラマが進んでいくかのような曲作り。そしてちあきなおみさんの歌唱は超絶表情豊か、劇を観ているかのようです。

秋の夜長、音楽をじっくり聴くのにによい季節です。皆様ぜひちあきなおみさんの名作をご鑑賞ください。 (2022.11.2院長)

(1)「皆様、当機は間もなくオルリー空港に到着いたします。眼下にパリの明かりがご覧いただけます。弊社をお選びいただきまことにありがとうございます。それでは良いご旅行を、さようなら。」

Mesdames et messieurs, dans un moment nous arriverons à l'Orly. Nous apercevons une lumière de Paris. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Bon voyage. Merci. SAYONARA.

(2)オルリー空港は、シャルルドゴール空港ができる前のパリの国際空港です。昔の本や映画なんかに出てきますね。オルリーの名が出てくるのも現代に聴くとノスタルジック。

2022年

10月

19日

水

シティポップの時代(2)「真夜中のドア~Stay with me」

壁の飾りをかえました。

松原みき「真夜中のドア~Stay with me」昭和54年作詞:三浦徳子、作曲:林哲司

近年のシティポップ再評価の流れでこの曲は外せないと言われています。作曲の林哲司さんは昭和54年8月に竹内まりや「September」、続いて11月に本作品をリリースしシティポップの世界で有名になりました。

この時代のシティポップの特徴がよく感じ取れる曲で、ファンクのリズムに跳ねるベース、カッティング・ギターとオシャレな感じです。シティポップの前に大流行したディスコ・ソウルほど重くなく、軽快なAOR(adult oriented rock)を体現した楽曲です。松原みきの歌唱はジャズヴォーカルをベースにして少しハスキーながら伸びのある声質です。何と録音時19歳7か月!若さ溢れるパワーがありその一方で大人さの面もある魅力的な声です。

松原みきさんはこの時期大阪のMBSヤングタウンというラジオ番組に出演されていました。確かあのねのね原田伸郎さんと一緒だったと思います。おそらくこの曲は40年ぶりに聞いたわけですなぜか鮮明に覚えていて不思議に感じたのですが、きっと昔ラジオで何度も聴いたのでしょう。

当時シティポップに興味はなく、ラジオでかかっているのを聴き流していただけです。いま改めて聴きますと凝った曲作りに驚きます。

皆様、ぜひあの頃のシティポップをお聴きになってみてください。(2022.10.19院長)

2022年

10月

05日

水

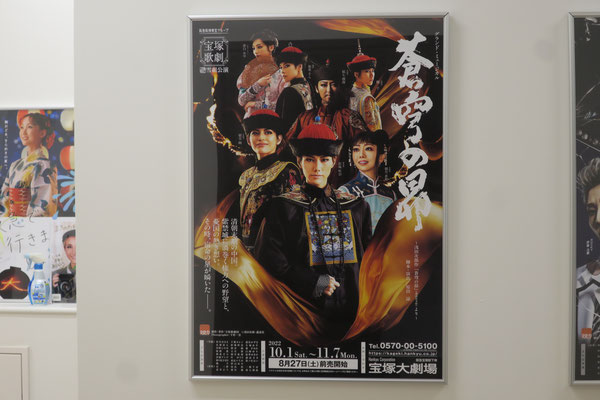

雪組「蒼穹の昴」

壁の飾りをかえました。雪組「蒼穹の昴」宝塚大劇場2022年10月1日~11月7日

浅田次郎さん原作の舞台化です。まず漢字が読めなかった。「そうきゅうのすばる」です。清朝末期1886~98年の話です。日本同様、近代化を迫られた中国版の幕末~維新時代みたいな世の中を描いています。

トップ彩風さん演じる、文秀(ウェンシウ)は田舎から科挙に首席合格する優秀な若者です。受験生の頃は前作「夢介」のように田舎っぽい喋り口調ですが、官吏に登用され、国の改革に使命感をもち、仲間と改革に奮闘する、その過程で堂々とした話し方に変化してきます。このあたりの役作り、彩風さん上手いです。以前の作品「ひかりふる路」ダントン役、「フォルテシッシモ」ナポレオン役に通ずるものがありますね。

娘トップ朝月希和さんは玲玲(リンリン)役です。健気な役を演じます。今回で退団なのにやや見せ場が少ないところがちょっとかわいそうか。

春児(チュンル)朝美絢さんは綺麗で可愛く健気なキャラクターを好演されます。京劇をみごとに舞うのも見どころですね。

科挙二等合格者の順桂(シュンコイ)和希そらさん、改革派の同志。持ち前の低音イケメンボイスで、役柄の強い信念が表れています、でも信念強すぎて暴走してしまうのです。和希さんいつもながら歌唱がいい!

院長の好きな縣千さんが光緒帝(ツァイテン)を演じます。若くて高貴な感じがぴったり。若い皇帝の苦悩がよく出ています。縣さん体格が良くてダンサーなので座ってる場面が多いこの役はもったいなかったかな?

科挙合格三等、王逸(ワンイー)の一禾あおさんが活躍しています。102期若手ながら彩風さん和希さんと科挙トップ3の場面は芝居も歌も堂々としたものです。凪七さん(李鴻章)との掛け合いもいい感じです。

それと特筆すべきは朝美さんと同期の天月翼さんの老人役!安徳海(アン ドーハイ)。元宦官、紫禁城を追い出され、今は盲目の胡弓弾き。鬼気迫る演技です。春児の運命と大きく関わる重要な役でうまかった。

芝居全体としては、長編小説を圧縮した関係で多くのエピソードをつなげることになり、二幕長時間のわりに盛り上がりに欠ける印象でした。主要人物だけの場面が多くて、中堅以下の出番が少なく影が薄くなっています。さらに、西太后と玲玲をのぞけばほぼ男役だけで話が進行するため、娘役に至っては台詞ある者は数名だけとちょっとさびしいですね。

とはいえ本公演、舞台装置が素晴らしくきらびやかです。そして衣装も一つ一つ細工が施され手が込んでいます。西洋物よりも豪華じゃないでしょうか。皇帝謁見場面、総踊り場面や京劇場面は絢爛豪華で迫力がありますので見所です。ぜひオペラグラスで細かいところもよく見てください。

皆様、機会がありましたらぜひ雪組の公演をご観劇ください。(2022.10.5院長)

←前の記事 「シティポップの時代 SEPTEMBER」|次の記事「」→ |最新ブログ

2022年

9月

13日

火

シティポップの時代「SEPTEMBER」

壁の飾りをかえました。

竹内まりや「SEPTEMBER」昭和54年作詞:松本隆、作曲・編曲:林哲司

日本のシティポップが世界で再評価されているそうです。「シティポップ」とは欧米の音楽の影響を受け洋楽志向の都会的に洗練されたメロディや歌詞を持つポピュラー音楽、とされています(1)(2)

当時「シティポップ」という呼び名はなくて、フォークもロックもまとめて「ニューミュージック」だったように思います。後年になって「シティポップ」の名前がつきました。ロックやフォーク寄りではなく、アメリカ西海岸のAOR(adult oriented rock 大人向けのムードある優しい洋楽)に近いサウンドを日本のミュージシャンが目指していたのですね。そしてなんと40年たった2010~2020年代から外国で日本のシティポップが注目され、Youtubeなどで爆発的に流行しているそうです。それまで日本の音楽は外国のマーケットに出ることがなく入手困難、そしてそもそも日本語の壁があるので検索すらできませんでした。しかしネット時代が到来、動画サイトの普及でアクセスが容易になり、世界の音楽マニアが日本の70-80年代「シティポップ」を発掘することになったのです(2)。

さて竹内まりやさんは当時、慶応大学在学中、軽音サークル「リアルマッコイズ」(3)に所属し音楽活動をおこない、メジャーデビューしました。この「SEPTEMBER」は3枚目のシングルです。夏休みが終わり9月になって失恋するという悲しい内容の歌詞にたいして、瀟洒なサウンド、カッコイイコード進行、竹内まりやの爽快なボーカル、そしてコーラスワーク(4)がほんとお洒落です。

シティポップが描くのはちょっと現実離れしたお洒落な世界です。当時バブル時代に向かっていた西側の東京の空気を映していると思います。竹内まりやさんその人も、慶應大学で軽音サークルでいいとこの子でミスコンテスト受賞で・・・と別世界です。

たしかにあの頃はこんな音楽がよくラジオから流れていたなあと思い出します。当時は何だかカッタルイ感じに捉えてよく理解できませんでしたが、大人になって聴きなおしてみるとカッコいいサウンドです。

秋になってまいりました音楽をじっくり聴くのにによい季節です。皆様ぜひシティポップをご鑑賞されてはいかがでしょうか。 (2022.9.14院長)

(1)Wikipedia:大瀧詠一、山下達郎、吉田美奈子、荒井由実、竹内まりや、大貫妙子、南佳孝などがシティ・ポップの基盤を作り上げていったとされる。

(2)詳しくはレコード・コレクターズ2022年9月号「シティ・ポップの再定義」、2020年6&7月号「シティ・ポップの名曲ベスト100」、2018年3&4月&9月号「シティ・ポップ」特集をご参考にしてください。

(3)リアルマッコイズには杉真理さんもいたそうです。スゴイ!

(4)コーラスにEPOさんが参加しています。なんとB面の「涙のワンサイデッド・ラヴ」のコーラスは山下達郎さん(のちに竹内さんと結婚)&吉田美奈子さんと豪華ですね。

2022年

8月

31日

水

宙組「HiGH&LOW/Capricciosa!!」

壁の飾りをかえました。

宙組公演『HiGH&LOW ―THE PREQUEL―』『Capricciosa!!』

ハイ・アンド・ロー ザ・プリクエル、カプリチョーザ と読みます。

宝塚とLDHの初コラボ作品、LDHというとケンカ、バイオレンス映画だったような。宝塚でどうやって表現するのか気になっていました。

大筋ではコブラ(真風涼帆さん)とカナ(潤花ちゃん)のラブストーリーが軸になっていて、それに不良グループの話が交錯する構成で、宝塚として王道な話でした。

主役のコブラは山王連合のリーダーを真風涼帆さんが演じます。真風さん男役中の男役、すばらしい。今回は浴衣姿もあって粋です。潤花ちゃんはコブラのことを好きすぎるカナを演じてかわいいですね。

オープニング5つの不良グループの登場場面は各グループが大階段でパフォーマンスを繰り広げる華やかなショーになっています。とくに桜木みなとさん率いる「RUDE BOYS」のがストリート系ダンスがアクロバティック!バレエの名手、優希しおんさんが難度高い踊りを見せてくれます。

芹香斗亜さんは「White Rascals」のリーダーROCKYの役。芹香さんは芸達者で、睨みを利かして大変な凄味を醸し出します。見た目もセリフもめちゃくちゃ恐いです。しかし人間的には「いい人」なのです。夜の仕事で働く女性たちを守ったり、安心して働けるよう自前でクラブを設立したり、コブラと和解したり、災害時に来客の安全を最優先したり。

SWORDの他グループも基本的にはいいヤツです。「RUDE BOYS」のリーダー、スモーキー(桜木みなとさん)は貧民街を守っています。瑠風輝の「達磨一家」、鷹翔千空が番長の「鬼邪高校」も各自の正義を通しています。

そんな中で本当に極悪なのが「苦耶組(くじゃく)」というグループの頭、リンです。そんなサイコパス役を今回で退団の留依蒔世さんが演じます。こういう悪役を迫力で演じれるのが留依さんのスゴイところです。最後はコブラ真風さんとサシで対決します、男役集大成と言えましょう。

後半のショーは放浪の伊達男・カプリチョーザ(真風さん)がイタリア各地を旅するという話。藤井大介先生の演出は今回もアツいです。藤井先生といえば男役に女装させることが特徴です。今回はベネツィアのゴンドラで桜木さんが女装します。真風さんが桜木さんをリフトする場面もあって注目です!ダルマ姿の風色日向さん、亜音有星さんも美しい。ロケットダンスではまたも優希しおんさんが超絶踊りを披露します。

また今回は宙組歌手の聴かせ処が満載です。若翔りつさん、朝木陽彩さんのペア、瑠風輝さんのソロ歌唱、桜木さんの歌も定評あるし、芹香斗亜さんのミ・アモーレも盛り上がります。天彩峰里さんもデュエットダンスその他で歌を披露します。そして何といっても留依蒔世さんです、圧倒的な歌唱です。銀橋渡りのミケランジェロも良かった、エトワールも留依さんが歌い上げます。劇場に響き渡る留依さんの声。長い長い万雷の拍手をうけました。留依さん、声よく通って豪快で面白くて歌上手、たくさんのファンから愛されていたことがよくわかります。院長も留依さん大好きです。退団されるのが実に惜しいです!

芝居もショーも見どころが多い舞台でした。皆さま機会があればぜひ宙組をご観劇ください。(2022.8.31 院長 長くなってすみません)

(1)個人的にはHiGH&LOWの殴り合いシーンは舞台劇に馴染まないなと感じました。映画・アニメではズーム、スロー、CGを用いて戦闘シーンをフォーカスできますが、舞台だと小さく見えてしまいます。横幅が広い大劇場では尚更です。まだ剣の闘いなら大きく見せることもできましょうが、素手のケンカはどう工夫しても迫力不足に見えます。これは舞台という形式の限界なので仕方ないのでしょう。ロミジュリなどのように戦いを集団ダンスで表現してもいいんじゃないかと思いました。

(2)山王商店街の夕焼けのシーン、これはウルトラセブン第8話「狙われた街」(メトロン星人)を参考にしているに違いないと思います。

2022年

8月

17日

水

残暑もエレキ「エレキの若大将」

壁の飾りをかえました。

加山雄三「夜空の星」昭和40年、作詞:岩谷時子、作曲:弾厚作、演奏:寺内タケシとブルージーンズ

お盆も過ぎたというのにまだまだ暑いです。夏の名残にまだエレキを聴いています。

加山雄三の映画「エレキの若大将」の主題曲です。

この曲で勝ち抜きエレキ合戦を勝ちあがっていくんですよね。対抗バンドのジェリー藤尾の指示で青大将(田中邦衛)がギターアンプの電源をぬいて音が鳴らなくなり、でも加山さんはひるまず電源を入れなおし演奏を再開、エレキ合戦なのに歌い出したりして、結果見事優勝するのです(1)。

レコード用の録音ではボーカルの音量が大きくてギターが目立たないのですが、耳を澄ませてバックのギターを聴いてください、寺内タケシさんのテクニックがスゴイんです。なお寺内さんは「蕎麦屋のタカシ」という役名で登場し、若大将の家で初めてエレキを教えてもらう、という設定なのですが、エレキを触って5分でめちゃくちゃ巧く弾けるようになります。まあ観ている客も「寺内さんだからいいか」と納得するわけです。

映画のサントラ録音もカッコいいですので是非お聴きください。出だしはインストでトレモロ・グリッサンド(2)(=テケテケ)も入ってて、インストの方がギターサウンドをよく味わえます。

さて当時はエレキは不良のものだったはずなのに、子供も観る映画(3)で若大将がエレキを弾きまくっていいのか?という疑問が浮かびます。しかしそれもこれも加山雄三さんがハンサムでクリーンで上品だから、何でもOKなのです。そして作曲が加山さん本人によるということも歌謡曲の歴史上重要です。つまりシンガーソングライターの嚆矢であるということです(4)。

残暑が厳しいですが、まだ暑い時こそ名残のエレキ、若大将の名曲をぜひお聴きになってください。 (2022.8.17 院長)

(1)演奏できなくなって歌でカバーして優勝、これは石原裕次郎「嵐を呼ぶ男」と展開が同じ。

(2)寺内タケシさんのテケテケは指板を押さえる指が人差し指と薬指2本使う独特のスタイルです。一音一音くっきり出ることが特徴です。

(3)なお「エレキの若大将」の併映は「怪獣大戦争」でした

(4)この時期くらいまではレコード会社専属作家制度が根強く残っていて、曲というものは作曲・作詞の先生に書いていただくものでした。作曲プロセスの固定化から新しいスタイルを作り難しかったと言います。自分で作曲して歌うなんてとんでもないことだったのです。加山雄三さんは弾厚作というペンネームを使っています。

カテゴリ 音楽

2022年

8月

03日

水

月組「グレートギャツビー」

壁の飾りをかえました

月組「グレートギャツビー」宝塚大劇場2022年7月22日~8月22日

有名なスコット・フィッツジェラルド原作小説の舞台化です。

トップ月城さんの説得力ある歌と芝居、何よりビジュアルが華麗です。ヒロインのデイジー海月さんが翻弄されていく姿も悲しく良い演技でした。そして今回私のいち推しはニック・キャラウェイ風間柚乃さんですね。優秀で実直で人のことを悪く思わず、友情に厚い、好青年を演じます、これが風間さんにピッタリなんですね。ストーリーを通してみれば陰の主人公であるように思います。専科、とは言っても元月組の輝月ゆうまさん演じる裏社会のボス、マイヤーが迫力満点です。闇酒場でギャツビー、ニックと話す場面、物凄い眼力なんです、ここはオペラグラスでしっかりご覧ください。踊りも切れがあります。

さて宝塚は女性ファンが圧倒的に多いので、なかなか男役ファッションについて語られることは少ないと思います。今回は男性ファンの視点から男役の服装についてお話したいと思います。

本作品はとにかく1920年代のアメリカン男性ファッションの展覧会で、かなり当時を再現していてお洒落だなあと感心します。そして人物の来歴や性格を反映するところもいいなあと思います。

まずギャツビー(月城さん)、ポスターの白の三つ揃い、おそらくリゾート向け麻スーツでしょう、本当にカッコイイ。ベストはよりクラシックなウェストコート着用。とてもドレッシー!そしてシャツ襟に注目ください、ピンホールカラーといいます。ネクタイの裏側にピンを通して、ネクタイを前に起こし立体感を出すシャツで当時の流行です。ほかにもこれによく似たタブカラー(ネクタイの裏に左右の襟を繋ぐ紐がついている)を着用する登場人物が沢山います、注目してください。またコンビ(2色使い)の靴もお洒落です。なお本作品では男役はほとんど三つ揃いを着用していますが、現代のようにベストを着なくなったのは1940-50年代からです。それまではワイシャツの胸の部分を見せるのは下着が見えているくらいダラシナイと考えられていて、紳士はベストをつけるのがたしなみとされていました。

ニック(風間さん)、カントリー調ジャケットに合わせるのは、ラウンドカラー(丸襟)のクレリックシャツ(襟と身が異なる色のシャツ、本作は襟が白、身がブルーの一シンプルなもの)これも1920-30年代の流行。別場面ではネイビーブレザー姿、これはアイビーリーグ名門Yale大学出身のニックらしい服装ですね。彼の真面目な性格を表しています。アイビーといえばブレザー!ニックのブレザーはダブルブレストに肩パッドの英国調(シングルでナチュラルショルダーが米国風)、胸に赤のエンブレム付、出身校の校章でしょうか(Yaleは青色だから違うのかな?)。そしてアイビーの定番ボタンダウンシャツ。パンツはグレンチェック柄、これは当時英国皇太子であったウィンザー公お好みの柄。1920年代に皇太子が訪米し流行しました。ということはニックは結構英国への憧れがあるのかなと思いました。ギャツビーがオックスフォード出身ときいたときも超尊敬の眼差しでしたからね。そうそう、左腕にトノー型(樽型)腕時計!これは最新ファッションアイテムだったのです。というのは当時は懐中時計がフォーマルであり腕時計はカジュアルな新型アクセサリーだったのです。特に四角や樽型が好まれました。ニックは生真面目ながらカジュアルでお洒落なものを取り入れる若い感性の持ち主なんでしょうね。

トム(鳳月さん)は上流階級の金持ちファッションです、英国風スーツ、ポロ競技服といい、成金風ではなく上品です。アメリカには貴族制度はありませんが、貴族並みの名家ということがうかがえます。

メイヤー(輝月さん)典型的ギャングファッションです、幅太のストライプスーツで大柄な輝月さんによく合いますね。

ケンタッキー州ルイヴィルの場面、デイジーの父アンソニー(春海さん)ふくめこの町の男性の洋装はスーツが出現する前のフロックコートで古い様式です。女性陣の服もロングで旧式です。地方ではまだ旧式の服装が一般的であったことを物語っています。対してニューヨークの服装は最先端なのです。

ギャツビー家パーティーでの男性礼装もよくご覧ください、1回目のパーティーは黒燕尾でホワイトタイのクラシックな礼装、2回目のパーティー場面はタキシードつまり準礼装です、蝶タイはブラック、剣襟ありショールカラーあり、シャツはイカ胸やひだ胸もあり、ウェストコートやカマーバンドとバリエーション豊かなタキシード姿。元々タキシードは燕尾服のテールを切り取ったのが始まりで、1880年代に出現し米国で広まりました。タキシードはアメリカらしい新しい時代のパーティー衣装なのです。

グレートギャツビー、芝居も歌も大変充実、機会ががありましたら是非ご覧ください。そして合間には古き良き時代の男性ファッションも楽しんでください。

(2022.8.3 院長)

カテゴリ 宝塚歌劇

2022年

7月

20日

水

メロディーの力「岬めぐり」

壁の飾りをかえました。「岬めぐり」山本コウタローとウィークエンド昭和49年 作詞:山上路夫、作曲:山本厚太郎

「走れコウタローと岬めぐりのたった2曲で38年!」山本さんの定番自虐ネタです。これでまず笑いをつかんでおられました(1)。

昭和45年一橋大学在学中にソルティー・シュガー「走れコウタロー」が大ヒットオリコン1位獲得。ソルティー・シュガーは1年で解散。大学を卒業し、昭和49年に山本コウタローとウィークエンドを結成しヒットしたのが「岬めぐり」です。

「たった2曲でウン十年」というのはスゴイことで、楽曲の力がそれだけ強いのだと思います。

岬めぐりは山上路夫が作詞し、当初「かぐや姫」の南こうせつに曲を依頼したところマイナーで悲しい曲調ができました。「女にフラれてジメジメしているというのはコウタローのイメージに合わない」と周囲がいうので結局本人が作曲することになったそうです。20分くらいであの曲ができたというのです。詞の内容は物悲しいですが、曲は爽やかで朴訥としたイメージです。

ネットなどで検索すると”素直な”コード進行と言われていますが、実際にコード譜をみながら曲を聴いてみると、7th音やちょっとした外し音を効果的に使いメロディーを印象付けているところがありますし、終止せず無限ループに入りやすいコード構成も取り入れています、これがあると何度も聴きたくなる、つまり耳から離れない曲になるのです。またフォークギターが16ビートともとれる前のめりリズムでスピードがあります。その辺がこの曲の持つチカラの源なのではないかと思っています。

当時院長は小学低学年で「岬めぐり」を聴く年代ではありませんでした(2)。山本さんをよく見たのは後年「笑っていいとも」にレギュラー出演されていた頃です。いつもヘラヘラ笑っている面白いタレントさん、いうイメージでした。その後は「午後は○○思いっきりテレビ」の司会者、「渡る世間は鬼ばかり」に俳優で出演、大学教授、社会文化活動、と幅広く活躍されました。

皆様機会があればぜひ「岬めぐり」の曲の力をご鑑賞ください。そしていつも楽しそうに笑っていた山本コウタローさんを思い出してください(3)。

2022.7.20(院長)

(1)2008/10/03四国新聞 2008/10/03文化放送

(2)なぜか「走れコウタロー」はみんな知っていました。競馬実況の早口アナウンスを練習しました。

(3)山本コウタローさんは2022.7.4にお亡くなりになられたと7.15に発表されました。山本さんのご冥福をお祈りいたします。

カテゴリ 音楽

2022年

7月

06日

水

夏だ!エレキだ!ベンチャーズ「ダイアモンドヘッド」

壁の飾りをかえました。ベンチャーズ「ダイアモンド・ヘッド」1964年

暑い!それにしても毎日暑すぎます。こんなときはエレキ・サーフィン音楽に限ります。ベンチャーズのレコードを聴いて涼をとっています(1)。

1曲目「ダイアモンド・ヘッド」、針を落とした瞬間イントロからモズライト・ギターの低音弦がリヴァーブをピュンピュン鳴らして迫ってきます。そしてアタックの強さと粘り気ある弦音がメロディ開始4小節でぐっと惹きつけます。真空管アンプの自然な歪み音、もう最高にカッコイイですね。モズライトギターのサウンドは太くクリーンな音、そして粘り気が特徴なのです。その秘密の一つとして、ピックアップコイルの巻き数が多く、出力が大きいからだそうです。フェンダーのキラキラ音と対照的です。

ベンチャーズは1965年来日の際に人気が爆発し、日本中の中高生”男子”がエレキ(エレキギター)に興味をもつ社会現象まで引き起こしました。翌66年にビートルズが来日し、その時は主に”女子”がビートルズに熱狂したと言います。男子はベンチャーズのギターサウンドに惹かれ、女子は歌とコーラスのあるビートルズ、と男女差があるのが興味深いです(2)。確かにベンチャーズの外見は女子向きじゃないですね、髪型は旧来のリーゼント、体形はマッチョ。サウンドはギターテクニック主体でソリッドギター(3)。ビートルズは長髪オカッパ、スリムなモッズスーツ、初期作品はラブソング率高い、コーラスワーク中心、ギターサウンドはセミアコやアコースティックで和音とアレンジ中心、で女子向き。と60年代はこういうことが起こっていたわけです。

何十年も経って顧みるとベンチャーズはテクニック、ギターサウンド、が突出していて、加えて日本的音階(ペンタトニック)、既存曲のアレンジが巧妙で一見簡単そう=覚えやすい=わかりやすい、という点が日本で受けた理由だと思います。まあ実は簡単そうなメロディを何コーラスも聴かせ続けるノーキー・エドワーズの確かなテクニックがあってこそなんですけどね(4)。

このLPは1983年発売のベスト盤です(5)。ほかにも「10番街の殺人」「パイプライン」「Walk don't run 64」など名曲がたくさん入っています。

皆様、機会がありましたらベンチャーズをお聴きになって暑さを吹き飛ばしてください。またくれぐれも御身体には十分お気をつけください。 (2022.7.6院長)

(1)夏になるとベンチャーズが来日し新聞・雑誌の広告で「夏だ!エレキだ!ベンチャーズ!」を見かけたものです。夏の風物詩です、季語に入れてほしいところです。

(2)この時代のベンチャーズコンサートは見事に男の客ばかりだったそうです。

(3)これ、80年代にもよく似た現象があって、この時代男子にはハードロック、ヘビメタのギターが流行していました。昔も今も男子はギターテクニックに憧れるものなのか?2020年代はどうなのでしょうか?

(4)試しに自分で弾くと楽譜通りに弾けても全く味気ない音しか出せないのです。

(5)64年発売のオリジナル盤"Surfin'"とは違うものです。ベンチャーズのアルバムはサーフィンが名前に入ってるのが数種類あって混乱します。

カテゴリ 音楽

2022年

6月

22日

水

花組「巡礼の年~リスト・フェレンツ/Fashionable Empire」

壁の飾りをかえました。 (2022.7.4追記あり)

花組「巡礼の年~リスト・フェレンツ/Fashionable Empire」宝塚大劇場2022年6月4日〜7月11日

ピアニスト・作曲家フランツ・リストの物語、舞台は1830-40年代頃のパリです。

主演トップ柚香光さん本当に美しい!サロンで大モテだった雰囲気が滲み出ています。そして役作りでは苦悩する心情を表現する芝居が深い。ヒロインのダグー婦人役 星風まどかさんも美しい。女性の生き方というテーマを演じます。トップ経験も長く重い芝居が似合うようになりました。水美舞斗さんのショパン、永久輝さんのジョルジュサンド、帆純まひろさんタールベルク、と実在の人物も登場し見所沢山です。

前半は歌で話が進行するミュージカル・スタイル。リストはクラシック・ピアニストですが、楽曲はジャズ、ロック、ラップまで幅広く使われていてロックオペラのような感じです。テンポよく進行し、だんだんと芝居の緊張感が高まっていきます。後半は精神世界的な展開になって少しわかりにくかったです。何回か観るとわかるのかなあ。

後半のショーはFashionable Empire、水美さんのエネルギッシュなダンスで幕開けです。水美さんのダンスは速すぎて時々見えないときがあります。続いてラビリンスの場面、聖乃さんが辿り着くラビリンスには、何人も女性をはべらせた柚香さん、そこに水美さんが割って入り、女性を取り合ってダンスで対決という場面。歌は組長美風まいらさん・音くり寿さんの娘歌手に和海しょうさん・南音あきらさんの男役歌ウマ、聴きごたえあります。

永久輝さん”Fly me to the Moon”の場面では、柚香・星風vs水美・音の高速回転リフトも出ます。今回退団される、飛龍さん、若草さん、音さん、芹尚さん4名の場面もありました。個人的にはもっと餞別場面あってもよかったかな。

全体的には「ダンスの花組」「スターの花組」が前面に出た華やかなショーだと感じました。

そして今回、聖乃あすかさんが最近2作品で随分と男らしい硬派な路線になってきたなあと感じました。これまで線の細い王子様、貴公子、アイドル的なイメージと思っていましたが、前作「冬霞」でアナーキスト役、今回の芝居では新聞社長からの革命協力者、化粧は眉を太くしてハードなイメージです。ショーでは水美さんと同系のマッチョなイメージ。柚香・永久輝エレガント優美チームvs水美・聖乃マッチョなアスリートチームの対比も楽しみです。

皆様機会がありましたらぜひ花組の素晴らしい舞台をお楽しみください。(院長2022.6.22)

宝塚はこの時代のヨーロッパを題材にした作品が多いです。今回はサロンで活躍する芸術家とその周辺の人物に焦点を当て興味深かったです。いつもは観劇後ヨーロッパ史の本で当時の政治の変化や人物を調べたりしますが、今回は音楽史の本を読んだりして勉強になりました。

上田 泰史「パリのサロンと音楽家たち 19世紀の社交界への誘い」カワイ出版2018年

カテゴリ 宝塚歌劇

(追記) また観てきました 音楽面で面白いと思ったことです

#お芝居「巡礼の年 リスト・フェレンツ」

(1)オープニング、サロンでリストが演奏する場面、歌はリズム&ブルースかつピアノはロックです、猛烈スピードのピアノ演奏は往年のパンクバンド「ストラングラーズ」を彷彿させます。

(2)ピアノに「C.BECHSTEIN」と刻まれています。ドイツの高級ピアノメーカー・ベヒシュタインです。創業年が1853年らしいのでリストがサロン文化で活躍した1830年代と時代がずれていますね。リストは1860年からベヒシュタインを使っているそうです。なお、ショパンはフランスの「プレイエル」を使っていたそうです。

(3)革命家のラップ・ナンバー場面の次、リストが各国貴族を前にして歌う曲が「ホテルカリフォルニア」に聞こえてしまう件。

#ショー「Fashionable Empire」

(4)「サニー Sunny」聖乃さん率いるダンサーが踊りまくります。オリジナルはBobby Hebb1966年全米で2位。皆様おなじみのオールディーズ。数え切れんほどカバーされています。今回の舞台曲は1976年ボニー・Mによるディスコ・ヴァージョンですね、カッコいい!EP買いたいわ。

(5)群舞は往年の海外TVドラマ「ピーター・ガン」のテーマ?っぽい曲です。限りなく似ているがギリギリセーフ(笑)。音・ダンスともにカッコイイですね!

#全体を通じて

(6)全体を通じて色々な曲が次々に展開して耳を楽しませてくれます。いうならば熟練のDJ(ディスクジョッキー)音楽番組を聴いているかのような、宝塚歌劇音楽の大きな魅力です。

2022/06/22

カテゴリ 宝塚歌劇

2022年

6月

08日

水

受験数学の話2「対称式の性質」

ひさしぶりに受験数学の話です。対称式の性質についての話です。ブログでは数式を書けなかったので画像貼り付けになっています。 興味を持っていただけましたら幸いです。式が長いのでスマホよりパソコンの方が見やすいと思います。

カテゴリ 受験

今回の公式はべき乗和の対称式、それも文字数が多く(3文字や4文字)次数が高い問題で役に立ちそうです。もし入試などで使うなら公式を書いて「左辺を展開すると導ける」と一言書いておけばOK(減点されない)だとおもいます。 (院長) 2022.6.8

カテゴリ 受験

←前の記事フォークルの「悲しくてやりきれない」|次の記事 花組「巡礼の年~リスト・フェレンツ/Fashionable Empire」→ |最新ブログ

2022年

5月

25日

水

フォークルの「悲しくてやりきれない」

壁の飾りをかえました。

「悲しくてやりきれない」ザ・フォーク・クルセダーズ昭和43年

作詞:サトウハチロー、作曲:加藤和彦、編曲 ありたあきら(小杉仁三)

2回連続加藤和彦さんです。ザ・フォーク・クルセダーズは「帰ってきたヨッパライ」で大ブレイクし、続く2枚目の予定であった「イムジン河」が発売直前で販売自粛になってしまいました。代わりの曲を今すぐ作ってちょうだい、3時間で、といわれ、ニッポン放送ビル内にある音楽出版会社の社長室に閉じ込められた。どうしようかと困っているうちに、「イムジン河」の記譜を逆さまからたどってみると、新しい曲のモチーフが浮かんできた、そこから30分でメロディーが書けた、という有名な話があります(1)。

曲ができるとすぐに社長が作詞家のサトウハチロー先生(2)の家に連れて行きます。先生と曲の打ち合わせはなく、世間話だけで帰ってきました。1週間後に先生の詞が届きました。「悲しくてやりきれない」こんな詞でいいんだろうか?と加藤さんは思ったそうです。でも、歌ってみるとすごくはまっていた、すべての語句がピタッと合っていた、何も打ち合わせしていないのに、と語っておられます。

詞は静かで美しい風景と、その中でやりどころのない心情を描いている、それだけなんですねシンプル。実はサトウ先生は実弟を広島の原爆でなくされています。長崎原爆を題材にした曲「長崎の鐘」の歌詞で「こよなく晴れた青空を悲しとおもう切なさよ」と書いておられます。よく似た情景です。どうしようもないときは美しい景色はむしろ虚しいということでしょうか(3)。対して加藤さんの曲は決して暗いメロディーではなく、メジャーコードの明るさがあるのです。やりどころのない悲しさを表す詞に対して未来への期待を思わせるメロディー、聴いてて「あ、悲しすぎるけど何とかなるんじゃね」という気持ちになる。この組み合わせが普遍のメッセージを伝える曲になったのでしょう。

皆様機会がありましたらぜひこの名曲を再びお聴きください。2022/05/25(院長)

(1)NHK BSフォーク大全集5(1996年)などインタビュー動画より

(2)「リンゴの唄」を書かれた大作詞家です。戦前には童謡「ちいさい秋みつけた」 「かわいいかくれんぼ」 「うれしいひなまつり」など書いています。当時サトウ先生64歳、加藤和彦さん20歳、面白い若者が来たなと思われたのでしょうか。

(3)心理臨床の先生がこんなことを書かれていました。「心療内科の医療心理士として,うつの患者さんたちが窓の外の何気ない景色を見ても涙がこぼれると話すのを聴いていて,あるとき『悲しくてやりきれない』の歌詞を思い出した.そうか,こういうことだったのか,そんな気持ちが表現されていたのかと」、「<空のかがやき>や<白い雲>を見て,なぜそんなに悲しくなってしまうのか,爽やかな空を見たら少しは気分も晴れそうなものではないか?」

島田凉子(2016) 巻頭言 『悲しくてやりきれない』と心理臨床 心身医学 Vol.56, 9, 884-5.

2022年

5月

11日

水

あの素晴しい愛をもう一度

壁の飾りをかえました。

「あの素晴しい愛をもう一度」昭和46年作詞:北山修 作曲:加藤和彦

院長が中学高校のときにはこの曲から既に10年近くたっていました。音楽教科書に採用だし、しかも合唱コンクール課題曲という時点でダサい(1)と思っていましたから、きちんと聴いておりませんでした。大人になって改めて聴くと本当にいい曲なんですね。北山修先生そして加藤和彦さん(2)ごめんなさい。

しかしよくよく聴くと結構悲しい内容の歌詞です。こんな悲しい歌がなぜ教科書に取り上げられ多くの人が合唱したかったのか、歌詞の意味が分かる大人になってからの不思議です。

歌詞の一部に「あの時同じ花を見て 美しいと言った二人の 心と心が今はもう通わない あの素晴しい愛をもう一度」とあります。調べてみると北山修さんは歌詞に込めた思いを次のように語っておられます。

”この詩は恋愛とか青春とかを描いたというよりは、日本が大事にしてきた横のつながりの文化を描いた歌です。連帯感とも言い換えられるかな”

”この国の人たちは、同じものを肩を並べて一緒に眺める横の愛を好みます。お花見や紅葉狩り、花火もそう。同じ景色を見て、みんなで『きれいだね』って確かめるのが好きなんですよね” (2021.2.10 中日新聞より)

”「愛」には、「あの時同じ花を見て 美しいと言った二人の」という歌詞がかかってきます。これは、日本的な「横並びの愛」なんです。”

”たとえば日本の絵画では、母子が肩を並べて花を見る構図が多い。小津安二郎の映画『東京物語』も、最後は原節子と笠智衆が横並びで海を眺めるシーンで終わります。”

”お互いに見つめ合って、お前のことが好きだよ、と言う愛とはちょっと違う。横に並んだ関係の中で生まれる、日本的な愛を詞にしたのです。” (2020.2.10週刊現代より)

引用ばかりですみません。実に良い言葉だなあと感銘を受けたので、まとめずそのまま転載させていただきました。なお院長はゴリゴリ昭和日本のオヤジですからこの話も歌も本当に心に沁み入ります。

悲しいストーリーの歌詞に対し、楽曲はフォークの3フィンガーギターが淡々とメロディーを刻みます。こんな悲しい思いなのに何もなかったかのように日常は過ぎていく(3) という風情でますます悲しくなってしまいます。

皆様機会がありましたらぜひこの名曲を味わってください。2022/05/11(院長)

(1)当時関西には「ダサい」という言葉はありませんでした。標準語の「カッコわるい」または京都弁から転用で「モサい」と言ってたような気がします。

(2)北山修さんは当時京都府立医科大の学生、卒後精神科医として活躍、九州大学の教授を務められました。加藤和彦さんはアーティスト、作曲家、プロデューサーとして活躍されましたが2009年に早世されました。

(3)このように感想を書いていたら本曲が映画「パッチギ」のエンディングでまさにその通りの使われ方をしていました!「パッチギ」では加藤和彦さんが音楽監修をされていました。

←前の記事「星組めぐり会いは再び/Gran Cantante」|次の記事フォークルの「悲しくてやりきれない」→ |最新ブログ

2022年

4月

27日

水

宝塚星組「めぐり会いは再び/Gran Cantante!!」

壁の飾りをかえました。

宝塚星組「めぐり会いは再び/Gran Cantante!!」宝塚大劇場2022年4月23日~5月30日

幸せいっぱいになる喜劇であります。1作目が2011年、2作目が2012年に上演され、今回はさらに続編の3作目です。前作を知っているとより楽しめるポイントが随所にあるらしいので、ぜひ以前の作品も観てみたいと思います。初見でも十分楽しい劇でした。また宝塚オリジナルの作品なので多くのジェンヌさんたちに出番があって良いなあと思いました(1)

このお話メインテーマは主人公ルーチェ君と王女アンジェリークの恋物語ですが、隠れテーマがモラトリアム若者の成長物語なんじゃないかと思います。レグルス探偵事務所にたむろする大学の元同級生たち(主人公含む)はモラトリアム人生を悩みつつ楽しんでいます。物語が進むにつれて各々自らの道を見つけ大人に成長するのです(2)。

後半のショーはGran Cantante!! スペイン語で「素晴らしい歌い手」を意味します。礼真琴さんにぴったりです。スペインを舞台に情熱的なショーです。カッコイイです。また専科から名歌手の美穂圭子さんも加わり、歌がハイレベル。構成も見せ方も宝塚歌劇の王道ですね。そして藤井大介先生演出での特徴、男役の女装もあってこれも魅せどころでした!

主演の礼真琴さんはいつもながらに歌が素晴らしい!歌手のコンサートを聴きに来てるようなもんですよ。芝居では前作柳生十兵衛の重い役柄ではなく、今回はライトでちょっとヘタレな人物像。こういうのも似合いますね。

ヒロイン舞空瞳さんもかわいいし踊りも上手いしで素晴らしいですね。マラゲーニャの曲デュエットダンス決めポーズはキレキレでした。

2番手瀬央ゆりあさん、芝居では心優しい友人役、よく合っています。そしてショーでの見せ場は美穂圭子さんとの堂々たる2人歌唱でした。

綺城ひか理さんは芝居では悪だくみ宰相オンブルを演じます。悪さ加減が堂に入っていますね。ショーでも演出の藤井大介先生が「ゴージャスさ、スケールの大きさを持ったスターで、内面からも大きなオーラが出ていて頼もしい」と評されていて、綺城さんの貫禄がよく出ているなと感じました

そして今回天華えまさんがいい味出しておられるなあと思います。舞台作家をめざすセシル役、メガネの似合う好青年です。ショーでも自然に眼が行ってしまいます、さすがスター天華さん!

若手も活躍していました。双子の子役カストル:稀惺かずとクンと、ポルックス:詩ちづるちゃん(ともに105期4年目)が目立っていました。これからの活躍が楽しみです。

皆様機会がありましたらぜひ星組の素晴らしい舞台をご覧ください。

2022/04/27(院長)

(1)外国ミュージカルや他に原作がある作品だと出演人数が少なく、下級生の出番が少ないことがあります。

(2)院長はモラトリアムが相当に長かったので何だか昔のことを思い出しました。

2022年

4月

06日

水

津軽三味線ロック「帰ってこいよ」

壁の飾りをかえました。松村和子「帰ってこいよ」昭和55年作詞:平山忠夫、作曲:一代のぼる、編曲:斉藤恒夫

当時は、演歌だし三味線だし歌手はアイドルではないし、ほとんど興味ありませんでした。大人になって聴くとすごく魅力あふれる曲なのですね。まず松村和子さんのボーカルです、伸びやかな声、ものすごい歌唱力ですね。概して民謡出身の方の歌は超ウマです。そして楽曲は津軽三味線がロックに乗っかっているところがいい。津軽三味線の音色はエレキギターのソロ演奏に通じるものがありますから合わないわけがありません。またリズムはややファンク調になる所もあったりして。Bメロのベースライン、3コーラス目のハイハットなんか何度も聴きなおしてしまいます。こういうのが総体となり有無を言わせぬ迫力を醸し出すのです。

さて松村さんは当時17歳、すでに民謡歌手として活動していたところビクターからスカウトされたと言います。実は元々三味線を弾けなかったそうで、デビュー前にこの曲だけ弾けるように猛特訓したそうです。知らなかった!

子供や若者視点からすると、1960年代→80年代日本の音楽シーンの流れは、GS→フォーク→第一期アイドル時代→ニューミュージック→80年代アイドル全盛時代、と言えましょう。昭和55年はニューミュージックは下火になりアイドルが一気に開花した年です(1)。しかし当時をよく思い出すと、昭和55年の前後はわりと演歌が根強く流行っていました(2)。その流れで新人演歌歌手をデビューさせた。異色のメロディーと歌声は国民の心を掴み大ヒットにつながったというわけです。本曲は68万枚売れ、昭和55年レコード大賞新人賞受賞、55年紅白歌合戦に出場しています。

ともあれ「帰ってこいよ」は演歌に分類されますが実質はロック、つくづくカッコイイ名曲だと思います。

色々不安ですが穏やかな日々と人心が帰ってきてほしいものです。皆様ひさしぶりにぜひこの名曲をお聴きください。2022/04/06(院長)

(1)昭和55年デビュー:松田聖子、河合奈保子、岩崎良美、柏原芳恵、三原順子、近藤真彦、田原俊彦、

(2)昭和52年千昌夫「北国の春」53年渥美二郎「夢追い酒」北島三郎「与作」54年小林幸子「おもいで酒」 敏いとうとハッピー&ブルー「よせばいいのに」55年都はるみ「大阪しぐれ」山本譲二「みちのくひとり旅」など

←前の記事 雪組「夢介千両みやげ/Sensational」|次の記事「星組めぐり会いは再び/Gran Cantante」→ |最新ブログ

2022年

3月

23日

水

宝塚雪組「夢介千両みやげ/Sensational !」

2回連続宝塚で恐縮です。

「夢介千両みやげ/Sensational!」宝塚大劇場2022.3.19~4.18

山手樹一郎さんの小説の舞台化で原作は昭和23年だそうです。物語は終止楽しくそしてハッピーエンド、桜の季節にぴったりの劇です。和物ですが楽曲にジャズを取り入れたり、ミラーボールを使ったりと華やかな演出の劇です。

トップ彩風咲奈さん演じる夢介は底抜けのお人よしでおせっかいな青年、力は強いが暴力も争いごとも嫌い。夢介の魅力で周囲の者たちを更生したり幸せにします。これまで彩風さんは重厚な役回りが多く、それが似合う人だと思っていました。今回の役は正反対で愚鈍なくらいの朴訥とした人物像です。見た目のカッコよさではなく人間的な懐の大きさが魅力の役作りが巧いなあと思います。

娘トップ朝月希和さんは美女スリ・お銀の役。夢介にほれ込んで押しかけ女房になります。チャキチャキして、でもかわいいところがある娘像がいいですね。

朝美絢さんは伊勢屋の道楽息子、総太郎を演じます。通ぶって女にもてると思いこんでいます。テーマ曲の歌詞「なんせこの顔この器量もててもててしょうがない」これは美形の朝美さんならでは。こんなに美形なのに大真面目に失敗します、なので総太郎がやらかすたびに客席から笑いがこぼれます。

宙組からやってきた和希そらさんもいい味です。先日宙組でイケメンおじさんを演じていたのに、今回は17歳のスリ!色んな役ができるマルチプレイヤー。後半のショーでも美声の歌そして踊りもパワフル。雪組和希さんの活躍これから楽しみです。

大人気の若手、縣千さんは役名「金の字」、遊び人の金さん、つまり遠山の金さんですね。縣さん大柄でダンスがキレキレでカッコイイんですよ。縣さんこれから本当に楽しみです。

後半のショーSensational !勢いのある華やかなショーでした。キャラバン、黒い瞳、シバの女王など有名曲をふくめジャズ、ロック、フュージョン、ラテンのカッコいい楽曲に雪組生のダンスがめまぐるしく繰り広げられるのです。

今回で退団される綾凰華さん、ショーの中詰めラスト、銀橋ソロ歌唱は自身の思い出を込めた歌詞、そしてフィナーレ彩風さんと2人で銀橋に残って歌うシーンあり感動的ですね。院長が好きなのは黒燕尾シーンです、若手も大勢出演しての壮観な群舞です。

暗い話題が多い昨今ですが、明るい気持ちで元気になる芝居にショーでした。皆様、機会がありましたらぜひ雪組の舞台をごらんください。2022/03/23(院長)

カテゴリ 宝塚歌劇

2022年

3月

09日

水

宝塚宙組「Never Say Goodbye」

壁の飾りをかえました。

宝塚宙組 「Never Say Goodbye」宝塚大劇場2022年2月5日~3月14日

2/5から休演がつづき、2/28にようやく幕が開いた宙組公演です。

2006年宙組公演の再演。1930年代スペイン内戦を舞台にしたミュージカルです。

物語は重いです。コーラスの宙組といわれるだけあり各場面で群集劇とコーラスに感動です。今の宙組は本当に役者と歌手が充実しているなあと感じます。

主役ジョルジュ役は真風涼帆さん。院長の敬愛する堂々たる男役トップさんです。立っているだけで存在感があります。そしてスーツ姿や仕草もカッコイイんですよね。相手役の潤花さんは、大人の女性役がピタリはまっています。今回の劇作家キャサリン役も自立した女性でまさに適役です。真風さんとの並びがよく合うなあと感じます。組替えして宙組トップになられ大輪の花という印象です。

芹香斗亜さん、闘牛士が祖国のために闘士になるという情熱の男の役です。ベテラン2番手の渋さで、歌唱力、演技ともにさらに深い!芹香さんという芸を観るだけでも大きな価値があります。桜木みなとさんは久しぶりの悪役です、歌唱も悪役芝居も磨きがかかっています。

留依蒔世さんが今回も大活躍です。普段は男役ですが今回も女役。女性闘士ラ・パッショナリアを演じます。留依さんは豊かな声量で歌が超絶ウマいことで定評があります。ホールに響き渡る迫力のソロ歌唱です。銃を持ってのダンスもキレキレです。なおフィナーレでも娘役で登場し芹香さんと組んで濃厚な色気あふれるダンスを披露します。留依さんは日頃から色気について研究されているそうなので、ここも見どころです。

そして若翔りつさんも歌で聴かせてくれます。若翔さんは今回は市長役を演じます。このところ連続でオジサン役が本当に上手です。以前にも書きましたが若翔さんは昔のビデオなどで男役の研究に余念がないそうです。劇では若翔さんから留依さんの歌い継ぎで耳福です。

瀬戸花まりさんは歌・芝居ともに上手な娘役さん、占い師アニータ役です。瀬戸花さんが美声で歌を奏でながら占う場面、皆が固唾をのんで見守る、緊張感と神秘的な空気に満ちた良いシーンだと思います。これからも宙組の歌唱を引っ張ってくださると思っていましたが今回で退団ということで本当に惜しいです。

フィナーレも迫力十分です。ムレータ(闘牛士が使うあの布です)を用いた群舞が圧巻です!赤と黒のコントラストが本当に美しい。そしてデュエットダンスで真風・潤コンビのリフトが見られます。最後に潤花さんが銀橋で高難度のポーズを決める、華麗です!

今回は宝塚大劇場公演がたった2週間になり残念ですが、東京公演もぜひ頑張っていただきたいです。皆様ぜひライブ配信など利用しこの素晴らしい舞台をご覧ください。 2022/03/09(院長)

カテゴリ 宝塚歌劇

2022年

2月

16日

水

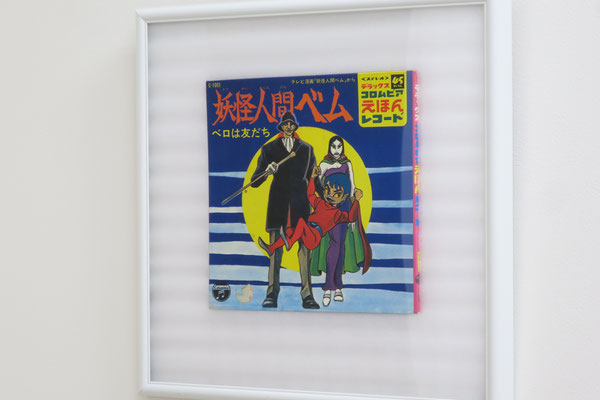

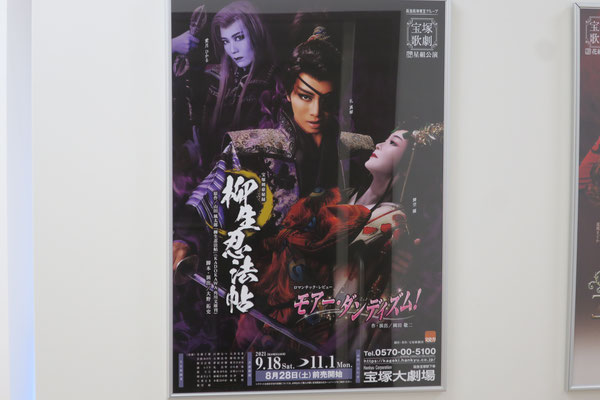

スイングのその後「妖怪人間ベム」

壁の飾りをかえました。

「妖怪人間ベム」昭和43年、歌:ハニーナイツ、作詞:第一企画㈱、作曲:田中正史

日本の戦後は服部ブギから始まり進駐軍クラブでダンスミュージックとしてスイングが流行しました。そのうち米国でスイングからビバップ・クールジャズなどモダンジャズに進化し、日本のジャズ界もそれに追随しました。ではその後スイングは消えたのかというとそうではないと思います。この曲は一つの答えと言えるでしょう。

スイングはビッグバンド演奏という形態をとり広く日本社会に根付いていったのだと考えます。ビッグバンドは純粋なスイングジャズもときに演奏しますが、普段はTV歌番組の生伴奏、劇伴、あるいはナイトクラブの伴奏などとして定着したのです。ラテンや歌謡曲も演奏するが根本のところにスイングジャズが残るという風なのだと思います。

「妖怪人間ベム」はスイングジャズの魅力が詰まった名曲です。管楽器のアンサンブルに勢いがあります。そしてベースがカッコいいんです!ただの4分音符でさえ完全にスイングしてます。この硬質な音は江藤勲さんではないかと院長は想像しています。

歌は定評のコーラスグループ、ハニーナイツ(1)が担当、綺麗なハーモニーです。スイング全盛時代のジャズコーラスグループ、The Pied Pipers, Andrews SistersやMills Brothersなんかを思い出します。

子供向けアニメ主題歌として受け入れられていた、ということはスイングという形式の音楽が十分日本社会に定着していたと言えましょう。

アニメの印象が強烈なのでこの曲はこれまでなかなかポピュラー音楽として聴いてもらえていなかったと思います(2)。日本に根付いたスイング、ぜひもう一度お聴きください。なおテレビ版よりもレコードのフルコーラス版をお勧めします。2022/2/16(院長)

(1)ハニーナイツは「ふりむかないで」(エメロンシャンプーのCM)、サスケ、ミラーマン、ウルトラマンAなど数々歌っています。美しいハーモニー。

(2)後年、東京スカパラダイスオーケストラが演奏しています。昔ライブで観たことがあります。スカパラの妖怪人間ベムめちゃくちゃカッコイイです、動画など検索してぜひご覧ください。

2022年

2月

02日

水

スイングからモダンジャズへ「嵐を呼ぶ男」

壁の飾りをかえました。石原裕次郎「嵐を呼ぶ男」昭和32年、作詞:井上梅次 作曲:大森盛太郎 編曲:河辺公一

日活映画「嵐を呼ぶ男」の主題歌です。 昭和32年末に公開され昭和33年の正月映画として大ヒットしました。当時としても名作というより娯楽作品という位置づけであったようです。

裕次郎と敵役のドラム対決が映画のヤマ場です。敵の策略で手にケガを負った石原が本番中ついにドラムを叩けなくなるが、突然マイクスタンド(1)を掴んで歌い出す、観客から拍手喝采、という無茶すぎる展開です。歌詞もセリフも相当にクサいです。歌唱もお世辞にも上手いと言えません。

ところがこの曲、伴奏がしっかりしているうえに、間奏がメチャクチャカッコイイんです!1コーラス後はサックス、2コーラス後はピアノの即興演奏、そう間奏だけモダンジャズなんですね。間奏だけ浮いている気すらします。「嵐を呼ぶ男」は、わかりやすい歌謡メロディーと、先端のモダンジャズを混ぜ合わせたサウンドなのです(3)。

米国では1945年頃から、日本では1950年頃からジャズの先端はスイングからモダンジャズへの流れになりました。スイング=「大編成、楽譜演奏中心、ダンスミュージック、大衆的」、モダンジャズ=「小編成、即興演奏重視、じっくり小会場で聴く、マニア向け芸術的」という対比でしょうか(4)。前回の戦後の服部スイングと本作を聴き比べると、スイングからモダンジャズへの時代の流れを感じ取れます。

流行歌はメロディー中心の方が受けますから、即興演奏を旨とし和声から外れた音を多用するモダンジャズとは相容れません。しかしジャズドラマーの物語なんだからジャズらしい部分も入れたい、そこで間奏にモダンジャズを入れたのだろうと思います。劇伴の名作モダンジャズはたくさんありますが、歌付き流行歌でこんな風にモダンジャズを取り入れて成功したものは他に思い浮かびません。こんなアンバランスを味わうのも歌謡曲の醍醐味です。

皆様、裕次郎さんの「嵐を呼ぶ男」改めてお聴きになってぜひ当時のジャズメン達の熱気あふれるサウンドをお楽しみください。2022/02/02(院長)

(1)画像から見るにAIWA(アイワ)製リボンマイクロフォンだと思います。リボンマイクは繊細で衝撃に弱いのでこの映画みたいに振り回してはいけません。

(2)レコードには演奏「白木秀雄とオールスターズ」とあります。石原のドラムは白木秀雄、敵役・笈田敏夫のドラムは猪俣猛が叩いています。ほかに松本英彦(テナー・サックス)、河辺公一(トロンボーン)、山崎唯(ピアノ)が参加したと言われています。

(3)マイク・モラスキー「戦後日本のジャズ文化」2017年岩波現代文庫(初出2005年青土社)より"ジャズは基本的には歌手のない器楽演奏として発展してきた。ところが、歌手がいることによって、それほどジャズ好きでない聴衆の間でもジャズの人気が高まる"

(4)こんな解説をつけていますが、難解なので院長はモダンジャズをあまり聴いていません。色々間違ってたらすみませんです。

2022年

1月

19日

水

スイングジャズと歌謡曲 銀座カンカン娘

SPレコードは壁に飾ってもどうも写真映えしないので今回はレコードの写真と参考図書(1)だけです。

高峰秀子「銀座カンカン娘」昭和24年 作詞:佐伯孝夫、作曲:服部良一

もうね服部先生は日本の流行歌にジャズを取り入れたJポップの先駆者です。戦後の服部ジャズといえば「東京ブギウギ」をはじめとした笠置シヅ子作品が有名です。笠置さんは歌のキャラクターが濃すぎパワフルすぎて(大阪人です)、意外とスイングジャズのド真ん中ではないものが多いと感じます(2)。

院長は笠置シリーズも好きですが、昭和24年「銀座カンカン娘」の王道スイング・サウンドが好きですね。(王道と言いながら弦楽器も入ってるけど) 平和が訪れて前向きで明るい感じの楽曲です。

ビッグバンドをウマく鳴らせているんです、バックの和音は7th、歌もバックもブルーノート(3)を効かせて、フルスイングしてます。とくに間奏なんか10秒くらいしかないんですけどカッコいいんですよ。

この曲は新東宝の映画「銀座カンカン娘」の主題歌です。映画を見ますと高峰秀子さん(デコちゃん)が本当に可愛いんですよね。笠置シヅ子さんや灰田勝彦さん(4)、古今亭志ん生さんも共演していて豪華です。そして高峰さんの歌唱ですが歌い上げる、というより語りかけられているように聴こえるんですよね。他の大物歌手によるカバー曲を聴いてもなぜかこうはいかないのです。やはり高峰さんは女優さんの発声だからなんでしょうか?

さて昭和24-25年頃を境にスイングジャズ系の歌謡曲は徐々に少なくなってきます。昭和27年にサンフランシスコ講和条約が発効し、進駐軍は「占領軍」から「駐留軍」にかわり規模が縮小します。当然進駐軍クラブのジャズ音楽需要も減るわけです。加えてすでに米国でのジャズの潮流がスイングからビバップそしてモダンジャズへと変わってきました。

皆様、古い曲ですが服部スイングの名曲をぜひもう一度お聴きください。

2022/01/19(院長)

(1)菊池清麿「評伝 服部良一: 日本ジャズ&ポップス史」彩流社, 2013。服部良一を通じて日本の大衆音楽の通史。物語としても史料としても読み応えあり。著者の菊池氏は日本歌謡曲の研究家。

(2)笠置さんに力量がありすぎるために結構実験的楽曲を提供しているんじゃないかと想像します。

(3)ブルーノート:3度、5度、7度の音を半音低くする(♭フラット)とブルース的になる。3度はドから見てミの高さの音、5度はソ、7度はシ。

銀座カンカン娘の歌詞で言うと「赤い(ブ)(ラ)ウス」「時計なが(め)て」「これがぎ(ん)ざの」=以上()内が5度♭、「カー〈ン〉カ〈ン〉娘」=〈〉内が3度♭でこれがブルージー=ジャズっぽい雰囲気を出すのに役立っている。

(4)灰田勝彦さんはこの曲コーラスにも参加されています。「鈴懸の径」も参照。

←前の記事「月組今夜ロマンス劇場で/FULL SWING 」|次の記事「スイングからモダンジャズへ嵐を呼ぶ男」→ |最新ブログ

2022年

1月

05日

水

宝塚月組「今夜ロマンス劇場で/FULL SWING !」

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。

壁の飾りをかえました。宝塚月組「今夜ロマンス劇場で/FULL SWING !」

新トップコンビ月城かなとさんと海乃美月さんの宝塚大劇場お披露目公演です。

「今夜ロマンス劇場で」は2018年の日本映画を舞台化したものです。とにかく心温まるいい話で、客席の方々からすすり泣きが聞こえました。そしてトップの2人が美しい!これを観るだけでも眼福というものです。白黒映画(1)と現実世界を行ったり来たりする場面構成が巧みで、プロローグの舞踏会場面から一気に劇の世界に引き込まれます。月城さんは映画の助監督牧野健司(2)を演じます、これが朴訥で実直な青年の役、優しくて味の深い演技をされます。そして海乃さんもいい芝居なんですよ。

脇を固めるジェンヌさんも見ものです。鳳月杏さん円熟の演技です。大物映画スターでありながら大爆笑を取りつつ、他方で説得力あるイイ場面もこなす、長い手足のさばき、歌、目線、セリフどれをとってもこの方は本当に芸達者です。暁千星さんは映画版にない大蛇丸を演じてこれはハマリ役ですね。従者の狭霧(礼華はる)と雨霧(天紫)を連れてタンゴを歌う場面ではますます男役歌唱の腕前が上がっております。助監督役の風間柚乃さん、スター女優役の白雪さち花さんといい芝居も歌も上手な役者あり、本当に月組は層が厚いです。

「FULL SWING」はジャズとラテンのアダルトなショー。月城さん海乃さんともに落ち着いた雰囲気の上に、鳳月さん、暁さん、風間さんといった熟達の月組スター達がいるので大人っぽい雰囲気のショーが合います。暁さんは得意の踊りで魅せてくれます、「さっきの踊りどうやったの?」というのが連発です。フィナーレではトップコンビ2人のデュエットダンスではなく、鳳月さんと彩みちるさん、暁さんと天紫珠李さんと3組の踊りで、彩みちるさんと海乃美月さんを暁さんがリフトする場面がありますよ。

そして大階段エトワールには風間さん、きよら羽龍ちゃん・白河りりちゃん、これはいい歌です。風間さんの歌唱はもはやブルースマンの声です!

色々目が足りないくらい見どころ多い素晴らしいショーです。

皆様機会がありましたらぜひ月組のすばらしい舞台をご鑑賞ください。そして今年もお元気で過ごせますように。2022/01/05(院長)

(1)映画場面の海乃さんは「ローマの休日」を思わせる美しさです!

(2)役名「牧野健司」これは名映画監督マキノ省三、 マキノ雅弘といったマキノ一門をを連想します。映画を志す者なら憧れの苗字であります。なお院長も牧野姓ですが一族に映画関係者はおりません。

ブログカテゴリ 宝塚

2021年

12月

15日

水

ザ・ピーナッツ「ジングル・ベル/ホワイトクリスマス」

壁の飾りをかえました

ザ・ピーナッツ「ジングル・ベル/ホワイトクリスマス」編曲:宮川泰